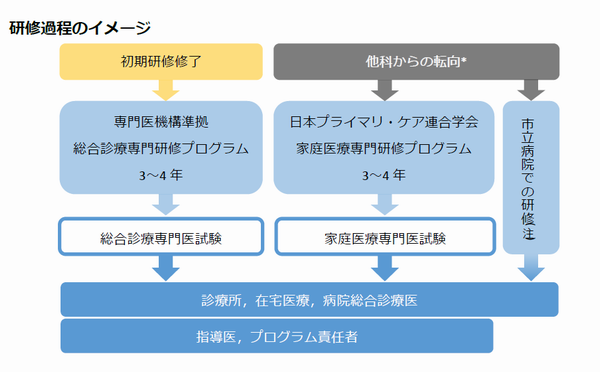

総合診療専門研修プログラム

市立旭川病院 総合診療専門研修プログラム

専門医機構準拠

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療後期研修プログラムver.2.0準拠

・病院研修では臓器別診療にとらわれない病院総合医として横断的な診療を行う一方、総合病

院ならではの容易な臓器別専門医へのコンサルト、消化管内視鏡検査や超音波検査などの手

技獲得も可能です。

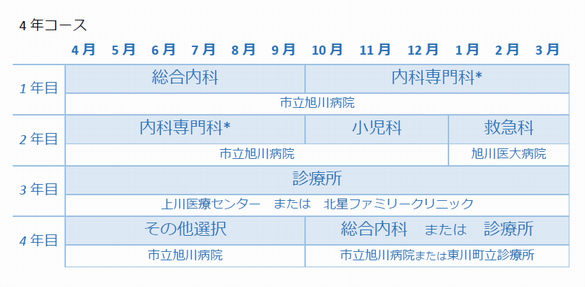

・一般的な3年間のプログラムと、家庭医療をより重点的に研修する4年間のプログラムがあ

り、いずれかを選択できます。

・診療所研修は旭川近郊の道北地域の診療所研修、旭川市内の都市部診療所での研修が選択可

能です。

・精神科、皮膚科、産婦人科、耳鼻咽喉科など総合診療医・家庭医として必要な専門研修も選

択可能です。

・市立旭川病院内であれば、プログラムに則らない1、2年程度の研修も可能です。

※初期研修終了後に他科で勤務していた卒業年次が平成27年以前の医師が専門医機構プログラ

ムに登録することが可能かどうか、現時点では専門医機構が明確な規定を示していないため、

今後、そのような方々も専門医機構プログラムに登録できるようになる可能性があります。

(注)プログラムに所属しない場合、専門医は取得できません。

| 研修 | 期間 | 内容 |

|

総合内科 病棟研修 |

6~15ヶ月 |

市立旭川病院総合内科で臓器に関わらず横断的に common diseases、診断困難症例、高齢者、複数の 医療的・社会的問題を抱える患者の診療を行う。 |

| 初診外来研修 |

週1日 6~15ヶ月 |

総合内科初診、受付時間外受診、救急車対応などにあたる。 |

| 定期外来研修 |

週1日 6ヶ月~ |

初診患者の必要に応じた継続診療、慢性疾患のファロー アップ、患者教育を習得する。 |

|

診療所・ 在宅医療研修 |

6~12カ月 |

旭川市内の北星ファミリークリニック(無床)、旭川市 に隣接する東川町の東川町立診療所(有床)、上川町の 上川医療センター(有床)で、小児から高齢者まで幅広 い患者層に対し、医療資源の限られた状況での診療を行 うすべを身につける。 |

| 小児科研修 | 3ヶ月 |

市立旭川病院小児科で一般小児疾患に対する病棟診療、 乳幼児健診、予防接種、救急対応などを学ぶ。 |

| 救急研修 | 3ヶ月 |

旭川医大病院救急科で幅広い救急疾患の初期対応を経験 する。 |

| 内科専門科研修 |

6ヶ月~ 12ヶ月 |

循環器・消化器・呼吸器・血液・代謝内科および旭川医 療センター神経内科から選択し、臓器別専門診療を経験 し、希望によって内視鏡検査などの手技も習得可能。 |

| 選択研修 |

選択で 3~6ヶ月 |

市立旭川病院の皮膚科、耳鼻咽喉科、産婦人科、精神科 など、特に興味のある分野におけるcommon diseases の対応を研修する。 |

| その他 |

最近検査室、薬剤科、リハビリテーション科、地域医療 連携室など他部所・他職種研修も選択可能。 |

※内科専門科研修は専門医機構準拠プログラムでは12ヶ月必修、日本プライマリ・ケア連合

学会家庭医療専門研修プログラムでは6ヶ月必修。2、3ヶ月ごとに各科から選択可。

※神経内科を選択する場合、旭川医療センターでの研修。

※※総合内科研修の中で選択研修(皮膚科・耳鼻咽喉科・産婦人科・精神科)も可能。

※神経内科を選択する場合、旭川医療センターでの研修。

1.人間中心のケア

(1)患者中心の医療

(2)生物心理社会モデル

(3)家族志向のケア

(4)Shared decision making

2.包括的総合アプローチ

(1)雑事例の対応

(2)臨床推論

(3)Evidence-based medicine

(4)診療ガイドライン

3.健康問題に対するアプローチ

(1)Common diseasesのマネジメント

(2)救急医療

(3)生活習慣病へのアプローチ

(4)診断困難症例の対応

(5)タバコ・アルコール問題への関わり

(6)高齢者のケア

(7)終末期のケア

(8)メンタルヘルス

(9)リハビリテーション

(10)皮膚科・耳鼻咽喉科・整形外科的な対応

(11)産業医

4.連携重視のマネジメント

(1)他科コンサルト

(2)他職種連携

(3)病診連携、医療介護連携

(4)チーム医療

5.プロフェッショナリズム

(1)生涯教育

(2)医療教育技法

(3)学会発表、臨床研究

6.地域志向アプローチ

(1)地域包括ケア

(2)ヘルスプロモーション

|

診 療 |

・病棟では感染症を中心としたcommon diseasesや診断困難症例、高齢者、複数の 医療的・社会的問題を抱える症例を経験する。 ・外来では主に初診外来で急性期疾患の初期対応や救急車対応を、定期外来で慢性疾 患の継続診療、患者教育を習得する。 ・救急外来では専攻医1~2年目では1次救急当番でかかりつけ患者やcommon diseasesの対応を習得する。3年目には2次救急当番を担当し、初期研修医の指導も 行う。 ・内科選択研修では、希望の内科専門科を2、3ヶ月間(期間については応相談)選択 して、より専門性の高い研修を行うことが可能。 ・小児科研修では病棟研修・外来研修を行い、小児のcommon diseasesの対応や検 診、予防接種などに習熟する。 ・救急科研修では2次~3次救急における初期対応を習得する。 ・診療所研修では旭川市内の無床診療所または旭川市近郊の有床診療所で、人的・医 療的資源の限られた状況における医療を習得する。 |

|---|---|

|

ス キ ル |

・消化管内視鏡検査、気管支鏡、腹部・心臓・体表超音波検査、腰椎穿刺、中心静脈 穿刺、細菌検査などの検査手技を習得する。 ・自由選択期間には、内科以外の臓器別診療科の他にもリハビリテーション科、細菌 検査室、地域医療連携室などの研修も可能。 |

|

連 携 |

・看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカーなど医療における多職種連携を習得 する。 ・医療機関同士の連携のみならず、介護施設、ケアマネージャーなど院外の多職種を 交えた連携ができる。 |

|

医 学 教 育 |

・初診外来、定期外来、病棟診療に従事しつつ、学生や初期研修医、専攻医1年目の 指導を行う。 ・主に研修医を対象とした症例カンファレンスで自ら症例提示したり、初期研修医に プレゼンテーションを指導したり、症例カンファレンスを主催し、ファシリテー ションスキルを習得する。 ・MKSAP(Medical Knowledge Self-Assessment Program)やJournal Club (抄読会)を通じて生涯教育を実践できる。 ・日本内科学会、日本プライマリ・ケア連合学会をはじめとした各学会での発表や、 北海道GIMカンファレンスやIDATENクリニカルカンファレンスなどの研究会発 表、論文投稿などを通じた学会参加や研修会参加での自己研鑽が可能。 |

|

患 者 教 育 |

・ヘルスプロモーションを通じて患者の行動変容を促すアプローチを習得する。 ・旭川市内の各地域町内会などの要請を受け、住民を対象とした出張講座の講師を 務める。 |

1.総合診療専門医(日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療後期研修プログラムの場合、

家庭医療専門医)

2.総合診療専門医取得後、一定期間の内科研修を追加してカリキュラムを満たせば、内科

専門医の受験資格が得られる可能性があります(現時点で専門医機構および日本内科学

会の考え方が不明確)。

3.サブスペシャルティは定められていないため、現時点では不明。

・病院総合医として市立旭川病院の常勤医として勤務しつつ、指導医を目指すことも可能。

(ただし専門医機構において総合診療領域の指導医の基準が定まっていないため、現時点では

「特任指導医」に留まる。日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療後期研修プログラムでの

指導医取得は可能。)

・一般病院での総合診療医、診療所での家庭医としての勤務が可能。

初期臨床研修でいろいろな科をローテーションし、どの科もとても興味深く有意義な研修期

間を過ごしたけれど、進路をどうしようかと考えた時になかなか一つに決められないあなた!

優柔不断のようですが、実はとても欲張りなのです。そんな方こそ総合診療はうってつけなの

です。子供から大人まで幅広い年齢層を対象とし、複数の領域にまたがる健康問題を同時に扱

い、身体的な問題以外にも相談される心理社会的な問題にも、院内・院外を問わず専門科や他

職種と連携をとりながら問題解決を主導する、それが総合診療医です。医療の世界は深遠で、

時代を追うごとに新しい知識が求められ、到底極めることはできませんが、だからこそ生涯を

通じて成長し続けることができるのです。

ここ旭川では、そのような総合診療医が不足しています。満たされていないニーズを察知し

変幻自在に対応する能力も総合診療医に求められる資質です。私たちと一緒に、ここ旭川でパ

イオニアとして活躍しませんか?

研修責任者

鈴木 聡(日本プライマリ・ケア連合学会指導医)

指導医

鈴木 聡、鈴木 啓子(市立旭川病院)

古川 倫也(東川町立診療所)

平野 嘉信(上川医療センター)

村井 紀太郎(北星ファミリークリニック)

↑⊕印の項目をクリックすると内容が確認できます。

市立旭川病院 総合診療専門研修プログラム参考資料

1. 市立旭川病院総合診療専門研修プログラム冊子(PDF形式 1,409キロバイト)

1. 市立旭川病院総合診療専門研修プログラム冊子(PDF形式 1,409キロバイト)

2. 市立旭川病院総合診療専門研修プログラム 診療と実績(ワード形式 90キロバイト)

2. 市立旭川病院総合診療専門研修プログラム 診療と実績(ワード形式 90キロバイト)

3. 市立旭川病院総合診療専門研修プログラム 研修目標及び研修の場(エクセル形式 38キロバイト)

3. 市立旭川病院総合診療専門研修プログラム 研修目標及び研修の場(エクセル形式 38キロバイト)

その他

見学をご希望の場合は下記リンクよりお気軽にお申込み下さい。