リハビリテーション科

リハビリテーション科の基本方針

- 患者さんの尊厳を大切にし、患者さん一人一人に寄り添った人間味のあるリハビリテーションを提供します。

- 患者さんの身体状況や環境・背景を考慮し、元の生活にスムーズに戻れるように適切なリハビリテーションを提供します。

- 退院後の様々な生活を見据え、患者ご家族への指導・情報提供、医療・介護機関への情報提供をチーム一丸となって実践します。

- 医学的根拠に基づいた質の高いリハビリテーションを提供するために、リハビリテーションスタッフは日々研鑽し、知識と技術の習得に努めます。

当院のリハビリテーションについて

急性期の総合病院である当院では、さまざまな病気の治療をしている患者さんを対象にリハビリテーションを実施しています。術後や病気を発症したばかりなどリスクの高い患者さんが多いですが、リスク管理を徹底しながら早期に元の生活に戻ることができるよう支援しています。当科は疾患別リハビリテーション領域と精神科作業療法領域の大きく2つに分かれて活動しています。

疾患別リハビリテーション領域では、一般病棟に入院中の患者さんに対して理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のリハビリテーション専門職がそれぞれ関わっています。そして、医師や看護師、医療連携室などの医療スタッフらと連携し、患者さんやそのご家族と情報を共有し、設定した目標に向かって必要な練習に取り組んでいきます。

精神科作業療法領域では、精神科外来に通院中もしくは精神科病棟に入院中の患者さんに作業療法士が対応し、作業活動を通して関わっています。

疾患別リハビリテーション領域では、一般病棟に入院中の患者さんに対して理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のリハビリテーション専門職がそれぞれ関わっています。そして、医師や看護師、医療連携室などの医療スタッフらと連携し、患者さんやそのご家族と情報を共有し、設定した目標に向かって必要な練習に取り組んでいきます。

精神科作業療法領域では、精神科外来に通院中もしくは精神科病棟に入院中の患者さんに作業療法士が対応し、作業活動を通して関わっています。

疾患別リハビリテーション領域

理学療法

主に起き上がる、立つ、歩くといった日常生活を行ううえで基本となる動作の改善を目指します。そのために、関節可動域の拡大や筋力強化、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける治療法から、動作・バランス練習、歩行練習などの能力向上を目指す治療法まで、必要な技術を用いて日常生活の自立を目指します。

リハビリテーション室全景

心臓リハビリテーション室

作業療法

主に食事や入浴、仕事、家事、遊びなど日常で必要となる活動が難しくなっている患者さんを対象に、からだの働きを回復すること、からだの働きが悪くならないようにすることを目標として介入しています。時には工夫された道具などを使用して食べる練習をしたり、トイレへの乗り移りや排泄を試みたりといった関わりもしています。

作業療法室

言語聴覚

ことばによるコミュニケーションの問題は、失語症や高次脳機能障害のほか、聴覚障害、声や発音の障害など多岐にわたります。また、特に高齢者では食べる・飲み込むといった機能が低下していることが多いです。このような問題の対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練・指導・助言等の援助を行います。また、医師による嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査などの嚥下機能評価にも立ち会い、患者さんの嚥下状態や方針について話し合い、情報を共有しています。

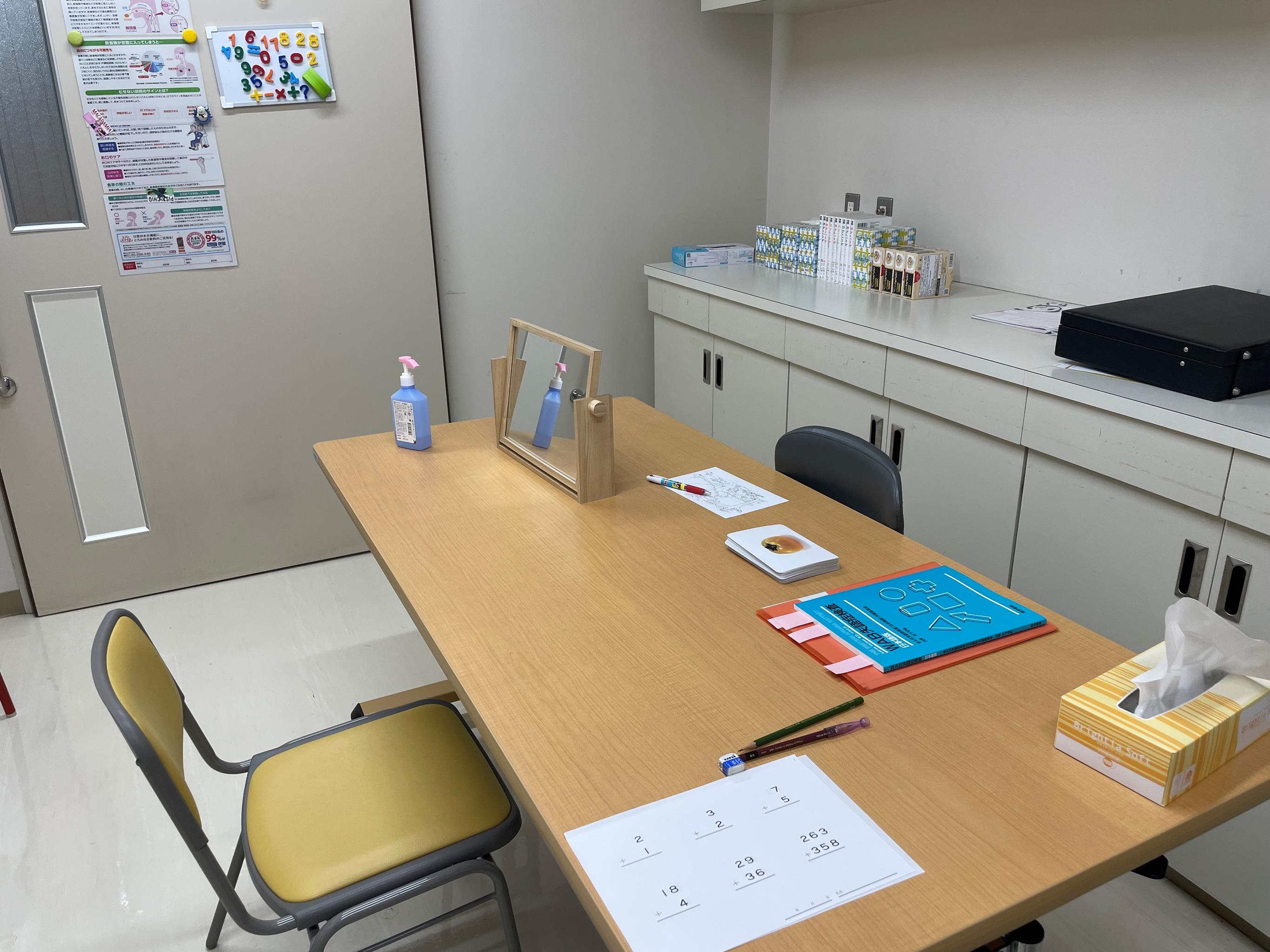

言語療法室

精神科作業療法部門

外来作業療法は、事業所通所や就労を目指して精神的な調子を整える、実際的な対人関係の経験から対人技術の練習をする、自閉的な生活を改善するといった目的で実施することが多い傾向にあります。入院作業療法では、思春期の方から高齢の方まで幅広く対応しています。特に、思春期の患者さんには、医師や看護師と連携して生育歴・生活歴や発達の偏りを考慮した治療的な関わりを行い、精神的な安定や成長につながるリハビリを行っています。

精神科作業療法室全景

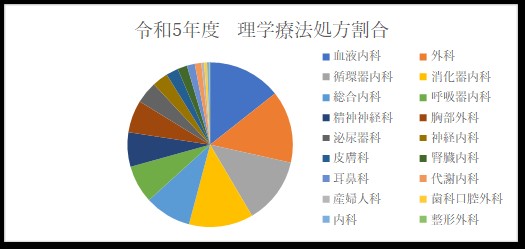

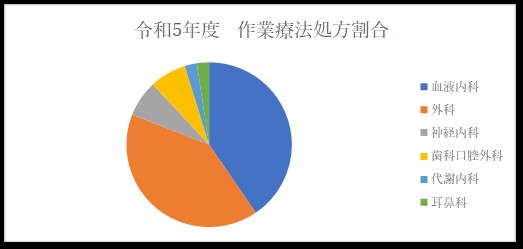

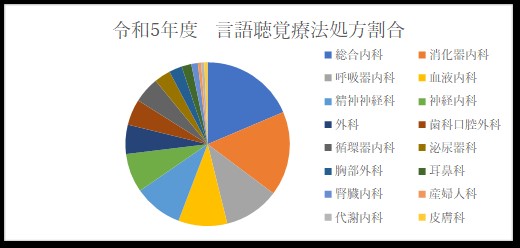

診療科別リハビリテーション処方割合

スタッフ数

理学療法士 8名

作業療法士 3名(疾患別リハ専従1名、精神科作業療法専従2名)

言語聴覚士 1名

作業療法士 3名(疾患別リハ専従1名、精神科作業療法専従2名)

言語聴覚士 1名

施設基準

運動器リハビリテーション料1

心大血管疾患リハビリテーション料1

呼吸器リハビリテーション料1

脳血管疾患等リハビリテーション料2

がん患者リハビリテーション料

精神科作業療法

心大血管疾患リハビリテーション料1

呼吸器リハビリテーション料1

脳血管疾患等リハビリテーション料2

がん患者リハビリテーション料

精神科作業療法

その他

- リハビリテーションは適応となる病気があり、医師の処方に基づいて実施しています。

- 栄養サポートチーム(NST)、排尿自立支援チーム、褥瘡委員会等のメンバーとして多職種と協働し、チーム活動にも参加しています。

- 人材育成の観点から、理学療法士養成校の学生の臨床実習の受け入れを行っております。