ウチダザリガニについて

ウチダザリガニ防除体験(生物多様性セミナー)について

特定外来生物・ウチダザリガニとは

ウチダザリガニはアメリカ北西部原産で、1920年代に食糧難解決策として北海道の摩周湖に持ち込まれ、以後、北海道の河川や湖沼、東北などに生息が拡大しています。

あらゆる環境に適応し、魚類、エビや水生昆虫などの底生生物、水草などを食べることから、ウチダザリガニが侵入してくると、本来の生態系はバランスを崩してしまい、もともと生息していた生き物などは湖や川などで暮らすことが難しくなってしまいます。

また、ウチダザリガニは、他のザリガニに伝染する病気を持っており、日本固有の種であるニホンザリガニへの影響が心配されています。

ウチダザリガニの特徴

- 体長15cm以上に成長する大型のザリガニ。国内最大級の水生底生生物であり、さまざまな水域に生息できる。

- 第一胸脚(はさみ)に白い模様が発生するため、英名でシグナルクレイフィッシュとして総称される。

- はさみが大きく、頭の先端がとがっている。

- 繁殖能力が強い。

- 魚類、底生生物、水草などを捕食したり、水草を切断し減少させる。

など

ウチダザリガニを見つけたら

ウチダザリガニなどの特定外来生物は、飼育・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されており、違反した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。

そのため、許可や届出等を受けていない者が、ウチダザリガニを見つけたからといってむやみに捕獲し、持ち運ぶようなことはできません。

ウチダザリガニが悪いのか

ウチダザリガニなどの特定外来生物は、本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものが、人間の活動に伴って持ち込まれ、その場所の条件により大きな影響を引き起こしてしまったに過ぎません。人間が日本に持ち込んだことにより、人間社会にとっても生態系にとっても悪い結果を生んでしまっているのです。

みなさんはウチダザリガニだけが悪いと思いますか?

旭川市の取り組み

江丹別川における防除活動

ウチダザリガニは、平成17年に市内江丹別川で発見され、その後市民団体等による防除活動が行われました。市では、平成24年度から旭川ウチダザリガニ防除隊との市民協働事業により防除活動を開始しています。その後、平成27年には、市が事務局となっている旭川市生物多様性保全推進協議会において、ウチダザリガニ協働事業による防除を開始し、現在も江丹別川における防除活動を継続しています。

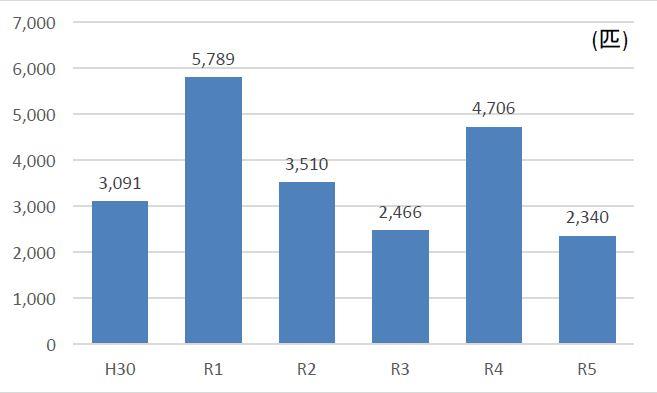

※旭川市生物多様性保全推進協議会におけるウチダザリガニ捕獲数の推移

生息調査

市内江丹別川で生息が確認されたウチダザリガニについて、平成27年度には石狩川における生息が明らかとなったため、市内河川におけるウチダザリガニ生息調査を実施しました。調査の結果、石狩川本流の数地点と永山新川において、ウチダザリガニの生息が確認されています。

・生息調査地点図

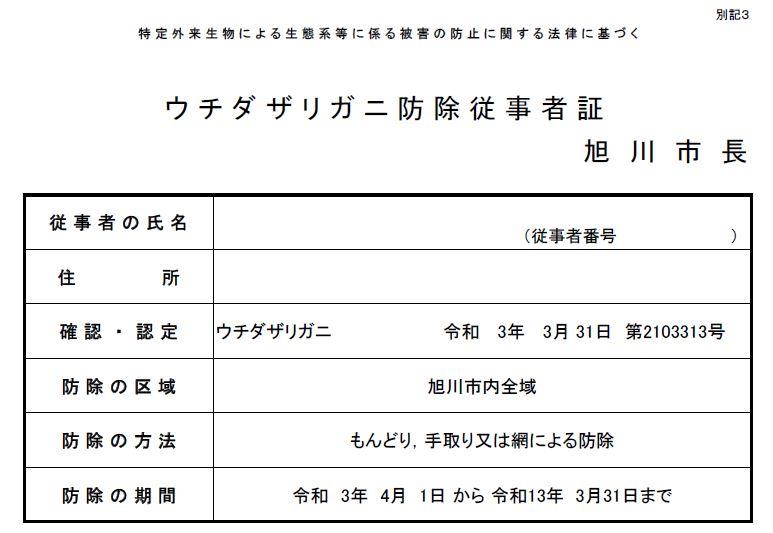

特定外来生物(ウチダザリガニ)防除従事者証の交付について

旭川市では生態系被害の防止を目的として、市民団体と協働でウチダザリガニの防除に取り組んでいます。

防除に当たっては、旭川市におけるウチダザリガニ防除実施計画を策定し、環境省から防除の確認 を受けて実施しており、この度、令和3年4月1日付けで環境省から計画の延長が認められたところです。

既に交付された防除従事者証の防除期間は、平成33年3月31日(令和3年3月31日)までとなっておりますので、再び従事者として登録をお考えの方は、お手数ですが、以下に記載している連絡先まで御連絡をお願いします。

防除従事者証サンプル

連絡先

旭川市生物多様性保全推進協議会 (事務局)旭川市環境部環境総務課:0166-25-5350

平日午前 8時45分 から午後 5時15分 まで

関連記事

お問い合わせ先

旭川市環境部環境総務課環境保全係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階

電話番号: 0166-25-5350 |

ファクス番号: 0166-26-7654 |

メールフォーム

受付時間:

午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)