彫刻美術館だより vol.3 (2025年9月発行)

彫刻美術館だより Vol.3

館長よりごあいさつ

皆さまには、日頃より旭川市彫刻美術館の活動にご理解とご支援いただき、ありがとうございます。

旭川市ゆかりの彫刻家・中原悌二郎の名を広く世に伝え、日本の彫刻界の発展に寄与することを目的として1970年(昭和45年)に創設された中原悌二郎賞は、本年度で第44回を迎えました。

既に報道されておりますとおり、本年6月21日(土曜日)に選考委員会が開催され、厳正な審議の末、藤原千也(ふじわら・かずや)氏の《太陽のふね》が受賞作に選ばれました。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に国内で発表された彫刻作品、473名の作家による623件の中から選ばれた本作は、現代彫刻の動向を示すにふさわしい成果であると考えております。

贈呈式は令和7年11月23日(日曜日)、旭川市大雪クリスタルホールにて執り行われ、記念講演や多彩な関連イベントも予定しております。多くの皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げます。

当館では、歴代受賞作家の作品を体系的に収蔵・展示し、日本の近代彫刻から現代彫刻へと至る歩みをたどることができます。しばしば「彫刻は難しい」と言われますが、ある評論家は次のように語っています。

――「絵画は夢を自由に描けるが、彫刻で夢を自由に形づくるのは難しい」。

作家たちが形に託した夢を、ぜひ当館でじっくりとご鑑賞ください。

第44回中原悌二郎賞

贈呈式・記念講演

- 日時:令和7年11月23日(日曜日・祝) 15時から17時まで

- 会場:旭川市大雪クリスタルホール 国際会議場 大会議室(旭川市神楽3条7丁目)

- 内容:

(1)贈呈式 15時から15時30分まで

(2)記念講演 15時40分から17時まで 「生まれようとしたときの光を見たい」

講演者:藤原千也氏(第44回中原悌二郎賞受賞者)、佐藤友哉氏(中原悌二郎賞選考委員、元札幌芸術の森美術館長)

- 定員:120名 参加無料

- 主催:旭川市、旭川市教育委員会

作品お披露目会・ギャラリートーク

- 日時:令和7年11月24日(月曜日・振休) 10時から11時まで

- 会場:中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館 本館(旭川市春光5条7丁目)

- 定員:30名 参加無料(別途、美術館観覧料が必要です)

- 申込:WEBフォーム、電話、来館(当日まで申し込み可)

受賞作品、受賞者の詳細はこちら

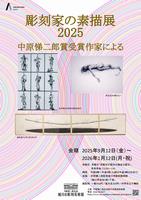

企画展『彫刻家の素描展2025 中原悌二郎賞受賞作家による』

旭川市彫刻美術館では、彫刻作品のほか、彫刻家が手がけた素描や版画など、約900点に及ぶ平面作品を収蔵しています。

本展では、その中から、中原悌二郎賞を受賞した作家による素描をはじめとする平面作品を紹介いたします。

中原悌二郎賞は、1970年に旭川市が創設して以来、本年度で第44回を迎えます。これまでに日本の現代彫刻界を代表する多くの作家が受賞しており、その作品群は、中原悌二郎に始まる日本近代彫刻から現代への歩みを映し出しています。具象彫刻を主体とした表現から、現代へとつながる空間を意識した立体造形へと展開していく流れを辿ることができます。

彫刻家は、素材と向き合いながら彫刻を制作する過程で、構想スケッチやドローイングを描き、制作理念を平面に託すことがあります。また、立体の制作と並行して平面作品に取り組み、その表現領域を広げている作家も少なくありません。

本展では、こうした彫刻家たちによる平面表現に光をあて、創作の根底に息づく造形的な魅力を探ります。

- 会期:令和7年9月12日(金曜日)~令和8年1月12日(月曜日・祝日)

- 休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月30日~1月4日)

- 時間:午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 会場:中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館1階展示室(旭川市春光5条7丁目)

- 観覧料:一般450円/高校生300円/中学生以下無料 ※常設展観覧料を含む。各種減免規定あり。

- 主催:中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

ボランティア

ボランティア紹介のページ

当館の運営を応援する目的で、2つのボランティア団体が活動しています。

会員を随時募集しています。活動の詳細については彫刻美術館までお問い合わせください。

ある日、ひとつの彫刻

舟越保武《原の城(はらのじょう)》

1972年(昭和47年) 第3回中原悌二郎賞受賞作

― 殉教と記憶のかたち ―

舟越保武(1912‐2002)は岩手県盛岡市に生まれ、東京美術学校で彫刻を学びました。人間の身体を誠実に見つめ、そこに内面を刻み込む道を選びましたが、戦時中に従軍した体験は、死を間近にした深い記憶として残りました。1950年、長男の急逝をきっかけに一家でカトリックの洗礼を受けて以降、信仰や殉教を題材とする作品を数多く手がけるようになります。

《原の城》の題名は、1637年に起きた島原の乱に由来します。

圧政に苦しむ農民やキリシタンたちが立てこもり、数万の幕府軍に包囲され、全滅した悲劇の地です。舟越は城跡を訪れた際、月明かりの下に亡霊のように立ち上がる武者の幻影を見たと語っています。その強烈な印象を十年余にわたり抱き続け、結晶させたのがこの作品です。

甲冑をまとった像は、武器を持たず、やや前かがみに立つ姿で表されています。肩に力を込めつつも、腕は体側に垂れ下がり、両手は中途半端に開かれたままです。その姿勢は、戦う意志よりも、立ち尽くす無力さや悲哀を感じさせます。特に眼窩(目のくぼみ)は大きく抉られ、埴輪のように眼球は造形されていません。本来なら最も感情を伝えるはずの「目」が虚無の空洞として示されることで、観る者の想像力を喚起し、武者の内面を「沈黙の叫び」として伝えています。

像の表面は荒々しく、刀傷や年月を経た遺物の風合いを思わせます。そして、同時に、歴史に刻まれた殉教の記憶を象徴するものに感じられます。《原の城》は、一体の人物像を通じて、信仰と歴史の重さを私たちに問いかける作品となっています。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部文化振興課中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

〒070-0875 北海道旭川市春光5条7丁目

電話番号: 0166-46-6277 |

ファクス番号: 0166-46-6288 |

メールフォーム

受付時間:

午前8時45分から午後5時15分まで(月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)及び12月30日から1月4日までを除く)