彫刻美術館だより vol.1 (2025年7月発行)

彫刻美術館だより Vol.1

館長よりごあいさつ

皆さま、日ごろより彫刻美術館を応援していただき、ありがとうございます。

当館は4月から新たな体制となり、気がつけばもう3か月が経ちました。私はこの4月より館長を務めておりますが、ごあいさつが遅くなりましたこと、まずはお詫び申し上げます。

前任の科学館では、手作業や3Dプリンターを使ったものづくり、企画展示の構成など、さまざまな業務に携わってきました。

市の職員は、「スーツ姿でPCキーボードを叩いていた人が、ある日いきなり絵筆を持つ」といった異動も珍しくありません?が、私にとっても、今回の異動は小さな“転職”のような感覚で、日々新鮮な気持ちで過ごしながら旭川の歴史的建造物「旧偕行社」の中で、美術館の業務に取り組んでいます。そして何よりも、この素敵で静かな空間に、一人でも多くの方が足を運んでくださることを願いながら、スタッフ一同、ご来館くださる皆さまとともに、美術館の魅力をお伝えする日々を過ごしています。

今年度は、第44回中原悌二郎賞の選考・授賞式をはじめ、魅力的な企画展示や、親子で楽しめる彫刻ワークショップなど、さまざまなイベントを予定しています。お近くにお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

桜が咲きました

かつて旧偕行社と六角堂との、あいだに並んでいた二本の桜のうち、一本は枯れて静かに天命を全うし、もう一本が今年も満開の花を咲かせました。

たくさんの方がカメラを手に、この美しい一瞬を写し撮っていました。来年もまた、この場所で咲き誇ってくれることを願っています。

野外彫刻

サキソフォン吹きと猫

「サックスおじさん」の愛称で親しまれている《サキソフォン吹きと猫》は、2002年の買物公園リニューアルに合わせて設置されました。ベンチに座って一緒に写真を撮ったり、ネコの頭をなでてみたりと、市民の皆さんに長く愛されている作品です。

先日、この作品の点検に訪れたところ、おじさんとネコのどちらも麦わら帽子をかぶっていました。ネコの帽子には、耳がぴょこんと出るための穴まであいていて、何とも愛らしい姿でした。冬にはマフラーを巻いていることもあり、季節ごとに衣替えを楽しんでいるようすが、なんとも微笑ましいです。ぜひ《サキソフォン吹きと猫》の装いにも注目してみてください。

作家名:黒川 晃彦(くろかわ・あきひこ)

制作年:2001年(平成13年)

材質:ブロンズ

作品寸法:高さ103×幅210×奥行150 cm

設置場所:買物公園(3条)

お知らせ

令和7年度の彫刻教室

ボランティア

ボランティア紹介のページ

旧旭川偕行社の魅力

和と洋が響きあう建築

現在、彫刻美術館として多くの方に親しまれている「旧旭川偕行社」は、明治時代に建てられた擬洋風建築で、国の重要文化財にも指定されています。一見すると西洋風の建物に見えますが、日本の伝統的な技術や美意識が随所に取り入れられています。たとえば、西洋建築では石材が主流ですが、木の扱いに長けた日本では、同じようなデザインを木材で表現する工夫がなされました。

玄関部分もその一例で、石造りのように見える柱は、実際には木で仕上げられています。6本の円柱は、縦の溝彫り(フルーティング)が施され、奥の2本の柱の上部には、古代ギリシャ建築に見られる「アカンサス模様」の装飾があしらわれています。パルテノン神殿の柱と見比べてみると、意外な共通点が見つかるかもしれません。

また、正面入口の上部には、西洋建築でよく見られる小屋根「ペディメント」が設けられていますが、その頂部には「鬼瓦」が、下部には東洋建築特有の装飾「懸魚(げぎょ)」が蓮の花をモチーフにして取り付けられており、日本的な美意識がうかがえます。

インターネットやスマートフォンもなかった100年以上前の時代、限られた情報をもとに西洋の文化を学びながらも、自国の伝統を大切にし、ひとつの建物に融合させました。ご来館の際や、お近くをお通りの際には、ぜひ建物の細部にも目を向けてみてください。きっと新たな発見があるはずです。

ある日、ひとつの彫刻

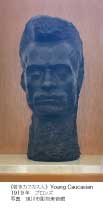

若き魂のかたち 中原悌二郎《若きカフカス人》

中原悌二郎は、明治から大正にかけて活躍した彫刻家です。わずか三十二年の生涯で、残された彫刻は十二点しかありません。それは短命だったことに加え、ひとつひとつの作品に強いこだわりを持っていたためです。納得できない像は、自ら壊してしまうことがありました。

この《若きカフカス人》も、その大切な一点です。モデルとなったのは、日本に来ていたコーカサス地方(現在のジョージアやアゼルバイジャンなど)の青年でした。制作はおよそ二週間で終わり、彫像は未完成のまま残されました。それでも、この像には強い存在感があります。

頭はわずかに上を向き、視線は遠くを見つめています。高い鼻、かたく結ばれた口、そして静かな表情。体に大きな動きはありませんが、内側からにじみ出るような力を感じさせます。中原は、筋肉を大きく見せるよりも、余計な部分をそぎ落とし、本当に伝えたい「中身」を形にしようとしたのです。

中原は、フランスの彫刻家ロダンに強く影響を受け、「模倣を以て甘んじましょう」とまで語ったことがあります。初期の作品には、ロダンのような流れるタッチが見られますが、この像ではあえてそれを使わず、粘土をひとつひとつ積み重ねるように作られています。彼の十二点の彫刻は、「守・破・離」という芸術の道をたどった軌跡のようにも見えます。

作家の芥川龍之介は、この像を見て「この若者はいまだに生きているぞ」と語ったそうです。百年がたった今も、この像の前に立つと、たしかにそこに誰かが「いる」と感じさせてくれます。中原は、ただ形をつくったのではなく、人が生きた証を彫りこんだのです。

「これはひとつの彫像であると同時に、ひとつの魂の影である」

若きカフカス人 モデル:イリヤ・ニンツア

中原悌二郎の友人である高野正哉が、旧知の人物から「ロシア人が東京に行くので世話を頼みたい」と相談を受けたことが発端となった。対処に困った高野は、ロシア語に堪能な中村屋の相馬夫人に協力を求めた。

青年の名はイリヤ・ニンツア。25歳。かつて兵士であったが脱走し、各地を放浪しているという。性格は人懐こい一方で風変わりな面があり、ロシア語以外は話さなかった。

ニンツアは時折、中原悌二郎の自宅を訪ねるようになり、言葉が通じず対応に苦慮した悌二郎は、彼にモデルを依頼した。悌二郎はロシア文学を好んでおり、ニンツアの持つ虚無的な気質と野性味に関心を抱いたとされる。アトリエは、中村彝が使用していた空きアトリエを借りて利用した。

モデルを始めて約1週間が過ぎたころ、ニンツアがこれを嫌がるようになり、対応として晩餐会が開かれた。その時、ニンツアは中原信に対して「悌二郎は鬼を造っています」と述べたとされる。

その後もおよそ1週間、モデルは続けられたが、悌二郎が通っていた静坐会の話題をきっかけに、ニンツアはモデルを辞退し作品は未完のまま中断された。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部文化振興課中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

〒070-0875 北海道旭川市春光5条7丁目

電話番号: 0166-46-6277 |

ファクス番号: 0166-46-6288 |

メールフォーム

受付時間:

午前8時45分から午後5時15分まで(月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)及び12月30日から1月4日までを除く)