あさひばし 平成28年6月号「開園100年を迎えた常磐公園~いつの時代も市民の憩いの場として」

市の中心部にありながら、多くの樹木に囲まれた常磐公園。

桜やチューリップ、ツツジなどの花々が園内を彩り、お祭りの屋台や花火大会、食べマルシェ、冬まつりなど、1年を通して様々なイベントでにぎわい、市民に親しまれています。

公園が誕生した100年前、ここは、2つの川に挟まれた「中の島」あるいは「中島」と呼ばれる中州でした。

荒涼とした湿地帯を公園に

旭川村の開村は明治23年。同30年代には鉄道の開通や第七師団の移設などで急速に発展しました。やがて公園の造成が論議され、大正に入ると、石狩川と牛朱別川に挟まれ荒涼とした湿地帯だった中州を、4年かけて工事し、大正5年5月1日に公園が誕生。この頃は、正式な名前がまだなく、「中島公園」と呼ばれていました。

度重なる氾濫で河川切替工事を

開園から3年後の大正8年、牛朱別川の氾濫によって公園は大きな被害を受けました。復旧工事を行っても、繰り返される牛朱別川の氾濫。根本的な対策が、急務となりました。

昭和5年、牛朱別川切替工事に着工し、併せて公園が改造され、同7年には常磐公園と並ぶ旭川のシンボル「旭橋」も現在のものに架け替えられました。

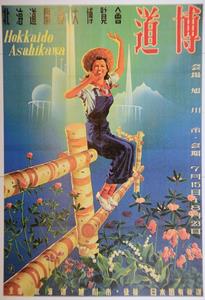

北海道開発大博覧会で復活

牛朱別川の改修後、園内には遊具や照明などが次々に整備されましたが、太平洋戦争が始まると、人気を呼んでいたボートは禁止され、料理店も廃業、食糧増産のためグラウンドは畑に改造されるなどしました。

戦後、公園のみならず旭川のまちが飛躍的な復活を遂げる契機となったのは、昭和25年、常磐公園で開催された「北海道開発大博覧会」でした。

来場者は開催期間の40日間で51万人以上。当時の市の人口は約15万人。市は年間予算の3分の2に当たる金額を投入し、博覧会は大成功で、市の経済発展に大きく貢献しました。

より親しみやすく魅力ある場に

これを機に常磐公園はさらに施設が充実。博覧会のメイン施設は体育館に、また昭和30年代には公会堂、図書館、青少年科学館を建設。同35年には「第1回旭川冬まつり」を開催し、様々な文化や芸術に触れる場として、またイベントを楽しむ場として発展し、市民に親しまれて今日に至ります。周辺にはホテルや旅館などがあるため、多くの観光客が訪れる場にもなっています。

市では常磐公園をより親しみやすく、魅力ある場にするため、堤防を緩やかにして公園から河川敷へ行きやすくしたり、駐車場を増やしたり、公園内に案内板を付けたりしてきました。今年は、スロープの手すりや、四阿の整備を予定しています。これからも市民に愛される公園として、多くの方に利用していただきたいと思います。

常磐公園についてもっと知ろう

園名碑の由来~師団長の揮ごうで「常磐」に

園名碑は、昭和3年、当時の第七師団長・渡辺錠太郎が揮ごう。公園名は周辺の地名の「常盤」ではなく「常磐」となっています。これについて、渡辺錠太郎の次女でノートルダム清心学園理事長の渡辺和子さんは「父はおそらく、深い意味を持って、常磐と書いたのだと思います。皿は割れますが石は割れません…」と話されています。

記念パンフレットを配布中

常磐公園100周年記念パンフレット「常磐公園~百年の記憶~」を、総合庁舎(6の9)案内、各支所・公民館などで配布しています。

「マイタウンあさひかわ」もご覧ください

市の広報番組(5月22日放送分)でも常磐公園を特集しました。過去の放送は、マイタウンあさひかわのページで視聴できます。

常磐公園の歩み

| 年 | できごと |

|---|---|

| 大正5年 | 5月1日開園 |

| 8年 | 牛朱別川の氾濫により荒廃 |

| 11年 | 旭川に市制が施行 |

| 昭和3年 | 園名碑が除幕 |

| 6年 | 牛朱別川の切替工事竣工、公園の改造計画を立案 |

| 7年 | 旧牛朱別川埋立工事完了、2代目旭橋が完成 |

| 10年 | 園名碑を現在地に移設 |

| 25年 | 北海道開発大博覧会開催 |

| 33年 | 市役所現庁舎、旧中央図書館、公会堂が完成 |

| 35年 | 第1回旭川冬まつり開催 |

| 38年 | 青少年科学館が完成 |

| 41年 | 第21回冬季国体開会式会場となる |

| 57年 | 北海道立旭川美術館が開館 |

| 平成元年 | 日本の都市公園100選に認定 |

| 2年 | 「日本のまつり・旭川」の会場となる |

| 6年 | 現中央図書館開館 |

| 9年 | 旭川八景に指定 |

| 22年 | 「北の恵み 食べマルシェ」の会場となる |

【詳細】公園みどり課 電話25-9705