永山まちづくり推進協議会

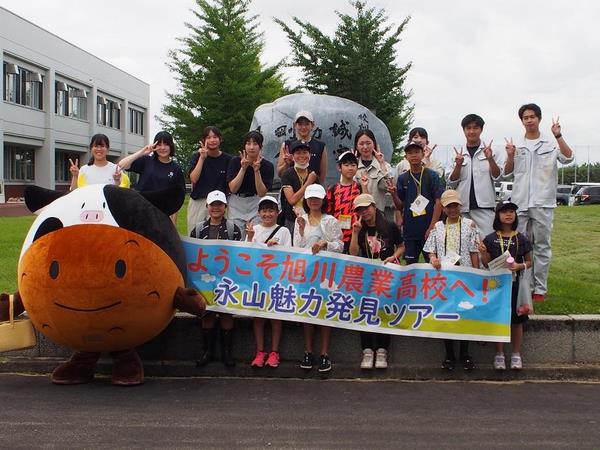

(令和6年11月30日に実施した永山魅力発見ツアーの様子です)

永山まちづくり推進協議会からのお知らせ

令和7年12月29日、令和7年度まちづくり推進協議会の開催状況を更新しました。

令和7年9月24日、事業一覧(令和7年度)を更新しました。

令和7年6月6日、永山まちづくり推進プログラムを更新しました。

令和7年6月6日、委員名簿を更新しました。

令和7年4月24日、地域情報のうち、基本情報(令和7年4月1日現在)を更新しました。

地域情報

基本情報(令和7年4月1日現在)

※順位は、全15地域中で数値の大きい方を上位とする。

| 項目 |

数値 |

順位 |

| 人口 |

39,956人 |

2位 |

| 世帯数 |

21,953世帯 |

3位 |

| 0~14歳人口 |

9.8% |

8位 |

| 15歳~64歳人口 |

56.3% |

2位 |

| 65歳以上人口 |

33.9% |

14位 |

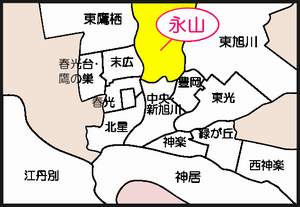

永山まちづくり推進協議会は、永山第一、永山南西、永山南、永山第三、永山第二の地区市民委員会を範囲としています。

協議会情報

協議会委員

委員数

17名(うち公募:4名、公募委員の割合23.5%)

委員名簿

永山まちづくり推進協議会名簿(令和7年4月30日現在)(PDF形式 84キロバイト)

永山まちづくり推進協議会名簿(令和7年4月30日現在)(PDF形式 84キロバイト)

任期

令和8年3月31日まで

会議録

開催状況・会議録のページへ

永山まちづくり推進プログラム

地域まちづくり推進プログラムは、地域の特性を生かしながら、地域と市が協働によるまちづくりを進めていくために、それぞれの地域に関する情報を共有することを目的として作成しています。

永山まちづくり推進プログラム(R7)(PDF形式 308キロバイト)

永山まちづくり推進プログラム(R7)(PDF形式 308キロバイト)

事業一覧

令和7年9月12日(金曜日)に第5回目の実施となるきづな・ほのぼのバザーが開催されました。午後1時の開場前には、すでに多くの方が列を作っており、終了時間ぎりぎりまでお客様が絶えませんでした。

認知症や障がいのある方が商品の販売や、募金のお願いをしながら、ご来場された皆様をお迎えしていました。

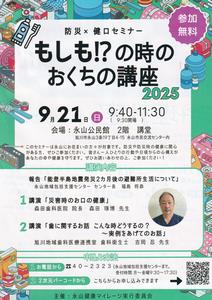

9月21日(日曜日)に永山公民館において「防災×健口セミナー~もしも!?の時のおくちの講座」を開催しました。もしも、災害が起こったときに、どのように命を守るのかについておくちの健康をテーマに貴重なお話を聞くことができました。

令和6年度

地域のオタスケマン事業

「町内会のお仕事はなんですか。」「私たちにできるボランティアはありますか。」6月14日に永山西小学校3年生の授業に出向き、町内会と地域の人がみんなのためにどんなことをしているかについて、お話ししてきました。

児童からインタビューを受けて、夜道を照らす街灯やゴミステーションの管理、通学路での見守りやパトロール、公園等の清掃など、地域の人が安心して暮らせるようにと町内会のオタスケマンが活動していることを伝えることができました。

「みんなの元気な挨拶と笑顔から力をもらっています」と答えるオタスケマンの皆さん

「町内会役員の仕事はなんですか」「町内会での苦労はなんですか」など限られた時間でしたが、たくさんの質問がありました。

旭川市立大学の永山屯田まつり支援事業

旭川市立大学と永山第二地区市民委員会が連携し、永山屯田まつりへの支援を行いました。大学での事前学修では、地域の方を講師として屯田音頭を練習。さらにまつりへの想いを語り、学生からの質問に地域の方が答えるなど交流を深めました。

当日の舞踊パレードでは見事な踊りを披露。市民委員会と学生で屯田まつりを大いに盛り上げました。

令和6年7月28日に行われた舞踊パレードの様子です。

まちづくりニュース作成事業

令和6年度に永山地域で行われたまちづくりの活動を紹介する「まちづくりニュース」を作成しました。

永山地区子どもの学習支援事業

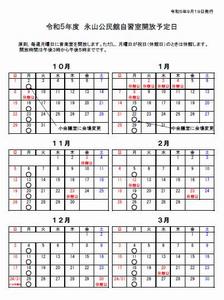

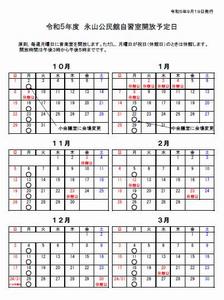

図書館が休館する毎週月曜日の15時から17時まで、永山公民館音楽室で子どもが学習する場を提供しています。旭川市立大学の学生が子ども達を見守りながら勉強を教えてくれます。教員を目指す大学生が分かりやすく教えてくれるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

(令和7年度の開催日については毎月変わりますので、事前に永山公民館に確認してください。)

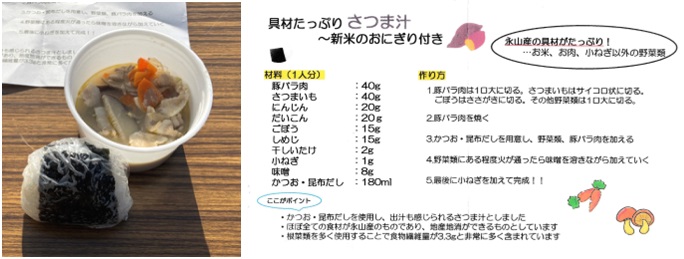

スープの冷めない”きずな”づくり

温かいスープをお届けし、きずなを深める事業として今年は3回実施。第2団地、3区第2町内会、むつみ町内会に伺いました。旭川市立大学短期大学部「お料理研究サークル」が調理した、地元産野菜たっぷりのさつま汁とおにぎりを町内会、民生児童委員、地域の方の協力を得て、学生が一人暮らしの高齢者宅などにお届けしました。学生と地域の方が訪問すると、「楽しみに待っていた」と笑顔で迎えてくれた方、姿が見えなくなるまで見送ってくださった方もおられ、心もからだも温まる交流ができました。

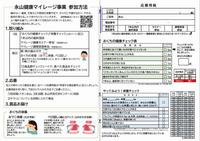

永山健康マイレージ

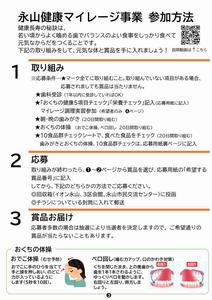

永山健康マイレージ実行委員会ではバランスのよい食事や口腔ケアを通じた健康増進のため、「永山健康マイレージ事業」を実施します。

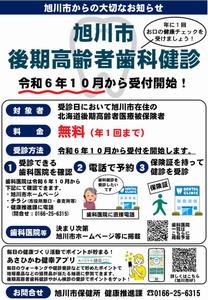

毎日のおくちケアや10食品群チェックシートで食べた食品をチェックしたり、令和6年10月から始まった後期高齢者歯科検診を受信することで、健康に関するグッズや永山に関する商品が当たるキャンペーンを実施しました。

また、永山にお住まいの40歳以上の方を対象とした、簡単に作れて栄養もとれる献立の調理実習とおくちの健康講座がセットとなった 「クッキング教室+おくちの健康講座」を開催しました。

永山南きづな・ほのぼのバザー

地元で採れた野菜や手作り作品などを認知症当事者や障がい者が販売する「きづな・ほのぼのバザー」を開催しました。店頭では、おすすめ商品の紹介や、袋詰め、お金の受け渡しをしながら笑顔でおもてなし。お客様との会話もはずんでいました。当日は高齢の方から小さなお子さんまで幅広い世代の方でにぎわい、お買い物を楽しまれたほか、募金のお願いに対しても多くの方からご協力をいただきました。

永山南地域ボランティア養成事業

困っている方を地域で支える体制づくりを目指し、「除雪」にスポットをあててボランティアの担い手発掘を進めてきました。昨年度に引き続き、永嶺高校アウトドア同好会のご協力により、高齢などで除雪が難しいお宅に出向き、除雪や見守りを行いました。また、旭川市社会福祉協議会のスノーサポート隊への登録を促すため、周知を行いました。

永山魅力発見隊

新たな永山の魅力を発見し、知ってもらうため、令和6年11月30日に「永山魅力発見ツアー」を実施しました。永山地区の4小学校(永山小、永山西小、永山東小、永山西小)の5年生と6年生24名が「旭川農業高等学校」を訪問し、高校生が企画した4つの活動から一つを選んで参加しました。

ツアーに参加した小学生からは、旭川農業高等学校の取り組みを知り、生徒さんの優しさに触れ、住んでいる永山の魅力を「僕が伝える!」と心強い声がありました。保護者からは「子ども達が当たり前のように過ごしている”旭川市永山”の良い所をもっと伝えたいと思いました。」と言っていただきました。

永山魅力発見隊では、これからも永山の魅力を発見し、広く伝えていきます。

教えて!牛乳の秘密(参加者2名)

乳しぼり体験とバター作りを行いました。広い学校の敷地の中に牛舎があります。牛が病気にならないよう、牛舎に入る前には靴にカバーをし、足元を消毒します。

ジャージー種とホルスタイン種の2種類の牛が飼われています。旭川農業高校生まれの牛もいるんですよ。牛がしっぽを上げると・・・ウンチをする合図なんですって!教えてもらったとおりに手を動かすと、カップに牛乳が出てきました。

乳しぼりの後はバター作りに挑戦。ビンに入れた牛乳とクリームをよーく振ります。一人で振るのは大変なので、交代でがんばります。

バターが完成しました。

サツマイモタルトを作ろう!(参加者7名)

旭川農業高校で採れたサツマイモを使ったタルト作りに挑戦しました。校舎の中には学校の給食調理室のような大きな鍋や、オーブンなど本格的な設備が整っています。

生地を同じ重さに分けたあと、タルト型に敷き詰め、フィリングを乗せたらオーブンへ。

焼き上がりには甘いいい香りがお部屋全体にただよいました。とってもおいしそうです。

木工工作を楽しもう!(参加者7名)

木工工作で小物入れを作成しました。はじめに道具の扱い方、「木殺し」という木材と木材を組み合わせる方法についてなどの説明があり、小学生の皆さんは真剣に聞いていました。

けがをしないよう慎重に材料を切っていきます。木材を組み合わせたり、接着剤で貼り付けたりしてだんだん形になってきました。

ウッドバーニングを使ってオリジナルのマークを描きます。

世界に一つだけ!素敵な作品が完成しました。

きれいなお花を楽しもう!(参加者8名)

旭川農業高校で育てられたお花をつかって、ハーバリウムなどを作りました。

小ビンに入れるお花を選びます。たくさんあってどれにしようか迷います。

高校生からアドバイスをもらいながら、きれいに見えるようにお花を詰めていきます。捨てられてしまうお花を活用したキーホルダー作りにも挑戦。慎重に型にお花を並べていきます。

レジンが固まるまでランプが作品を照らします。美しいハーバリウムが完成!窓辺の光に透かして楽しむ様子も見られました。

活動を終えて

最後にみんなで、とってもおいしい「kyokunoアイスクリーム」をいただきました。

令和5年度

まちづくりニュース作成実行委員会

令和5年度に永山地域で行われたまちづくりの活動を紹介する「まちづくりニュース」を作成しました。

永山南地域ボランティア養成事業(永山南きづな連絡協議会)

地域のちょっとした困りごとは介護サービスなどで対応できないことも多く、生活課題である除雪に関するボランティアの発掘を目的に、昨年度から永嶺高等学校アウトドア同好会と連携を図ってきました。

今年度も、除雪困難者とのマッチングを図り、 アウトドア同好会による除雪活動を実施しました。

また、同好会活動とは別に、旭川市社会福祉協議会のスノーサポート隊への登録について周知したところ、生徒数名がスノーサポート隊に登録するなど、ボランティア活動の広がりも見せています。

永山第三SOSネットワーク実行委員会

永山第三SOSネットワーク実行委員会では、認知症等による行方不明者や帰宅困難者に対応するSOSネットワークの構築に向け協議を続けてきました。

令和5年10月に設立フォーラムを開催し、シンポジウムでは実際に認知症の家族を介護している住民の体験談が披露されるなど、理解を深める活動も行い、住民向けのチラシも作成しました。

実際の活動に備えSOSネットワークの公式アカウントの説明やメンバー登録などを行い、今後捜索活動が必要なときはLINEを利用することを確認するなど、着々と実際の活動に向けた取り組みを進めています。

永山冬みち守り隊

今年度も各市民委員会や町内会等で、土木事業所で作成した新しいDVDを用いた除雪説明会や各地域の除雪パトロールを実施しています。

また、昨年度からザ・ビッグ永山店で毎月11日に実施されるイオン黄色いレシートキャンペーンに参加しており、これまで作業に必要な除雪道具などを揃えることができました。皆さんもお買い物の際には是非黄色いレシートキャンペーンにご協力ください。

永山地域文化振興実行委員会

令和5年10月28日~29日に永山公民館で開催された永山文化協会主催の「永山地区文化祭」において、郷土資料館にある資料の作品展示を行いました。

どの資料を展示するか選定するところから、実際に皆さんに見てもらえるよう展示するところまで、旭川市立大学の学生たちが携わりました。来場者に歴史的な資料を見てもらう機会となっただけでなく、未来ある若者に郷土資料への愛着や関心を高めてもらうよい機会となりました。

永山健康マイレージ実行委員会

永山健康マイレージ実行委員会では、健康増進や介護予防に取り組むため、40歳以上の永山にお住まいの方を対象とした「永山健康マイレージ事業」を実施しました。「おくちの健康チェック」や「栄養チェック」に取り組んでいただくほか、「マイレージ調理実習」や「マイレージ健康セミナー」に参加し、バランスのとれた食事による栄養摂取の大切さ等を学んでいただきました。取り組んだ方は、健康に関する商品や永山にちなんだ商品が当たるキャンペーンに応募でき、当選者には商品をお届けする際に健康チェックを実施しました。

10月11日、25日、30日にクッキング教室を開催しました。缶詰やカット野菜も活用した簡単で栄養たっぷりの献立。参加者からは、「このように集まって簡単でおいしい料理を作ったり、みんなで食べる機会がもっとあるとよい」「自分でも料理を作れるようになりたいと思って参加した(男性)」との声が聞かれました。

11月5日、健康セミナーを開催しました。おくちの衰えを予防する「おくちの体操」を参加者皆さんで実践してみたり、食事の大切さを実感できる講演内容に大きくうなずいている方も多く、ご自身のおくちの健康や栄養について見直す、良い機会となりました。

スープの冷めない“きずな”づくり

10月21日、今年も永山第2団地にお住まいの皆さんへ、スープとおにぎりをお届けしました。

団地のボランティアサークル「かよう会」のメンバーが中心となって団地のとりまとめをしてくれたため、受付や受け渡し、取りに来られない方への配達もとってもスムーズ。その分、学生と地域の方とのふれあいの時間が生まれ、受け取りに来られた住民たちもおしゃべりを楽しんでました。

今回のメニューは、永山で採れたゆめぴりかと野菜たちで作った新米おにぎりと秋を感じる三平汁。大きな鮭も入っていて、タンパク質もしっかり補給。心にも体にもたくさんの栄養をお届けしました。

永山南きづな・ほのぼのバザー

10月12日、パンや手作り作品等を認知症当事者や障がい者が役割を担いながら販売する「きづな・ほのぼのバザー」が開催されました。これは、「認知症になったら、障がい者になったら何もできない!」のではなく、地域の施設や住民が絆を深めながら活躍できるバザーです。

当日は店頭に立ち、ゆっくりではありますがお金を数えたり、商品を袋詰めしながら、訪れたお客様との会話を楽しむことができました。来場されたお客様も、永山で育った野菜や、障害者施設で作られたパン、手作りの手芸品などを眺めながら購入されていました。

お天気にも恵まれ、充実した時間を過ごすことができました。

永山魅力発見隊実行委員会

「自分たちの住む永山のことを意外と知らない」という声から、永山の魅力を発掘し知ってもらうため、令和5年8月9日に永山南小学校及び永山西小学校5~6年生を対象としたバスツアー『永山魅力発見ツアー』を実施しました。

訪問先は、なかなか普段入ることのない「旭川農業高校」と、国内外から観光客の訪れる大人気の「上野ファーム」です。

雨予報でお天気が心配される中、永山南小から3名、永山西小から6名が集合し、まずは自己紹介。3人ずつ3グループに分かれます。

みんなでバスに乗り、最初の目的地である「旭川農業高校」へ。

旭農生が企画したスタンプラリーに参加し、クイズに答えたりトマトの収穫をしながら、農業高校の魅力を見つけます。

旭農生がグループに1人ずつ同行し、校内を案内してくれました。

スロープトイ(木のおもちゃ)が奏でる音は?実習林には、しいたけが!

温室にはきれいなお花がたくさん育てられています。ハウスでは真っ赤なトマトを収穫!

初めて牛に触った!牛の美人コンテストに出るため歩く練習をしているんだって!

ゴールのチェックポイントにはガチャガチャが?!旭農生が作った木のマグネットが出てきました。

雨予報はどこへやら、暑い中とっても広い校内を散策した後に食べたアイスは旭農生が育てた牛の牛乳から作ったものです。コクがあるのにさっぱりしていて、とってもおいしい。みんな夢中で食べました。

最後にみんなで記念撮影、北海道の農業高校のゆるキャラ「ほっかいもー」も一緒に。

参加者たちは「とても広かった」「自然を生かしたいいところ」「動物や植物を一つ一つていねいに世話をしてすごい」「普段見られない牛や豚に触ることができた」と、いつもと違う貴重な体験に目を輝かせ、そして全員が「高校生の皆さんがとても優しくて楽しかった」と嬉しそうに話してくれました。

とにかく優しくて、明るくて、いろいろなことを教えてくれた旭農生のみなさん。 自分たちが熱心に取り組んでいる学びを楽しそうにお話しする旭農生も永山の大きな魅力の一つだと気づきました。

次に、生き生きと育つ北国の生命力あふれる花や植物が咲き誇る「上野ファーム」へ。

オーナーガーデナーの上野砂由紀さんが案内してくれました。

季節に応じて様々な花が咲く庭。同じ場所でも時期が違うとまったく違う顔を見せます。参加者たちは2,000種類もの花が植えられていることにびっくりしていました。

花が咲いた後の「チーゼル」は、触るとチクチクしていて、布を毛羽立たせるのにも使われるそうです。

庭にはこっそりノーム(妖精)が隠れています。みんなノーム探しに夢中でした。

随所に憩いと癒やしのスポットがありました。よく見ると、ここにもノームが!

ノームのおうちには人間が訪れることはできないので、せめて記念撮影を。

現在咲いている花の写真が飾られています。常に200種類は咲いているそうです。

ツアーの最後は、アンケートに記入。これまで見て、聞いて、発見した魅力を書いてもらいました。

元々は水田農家である上野家。自宅でお米を売るようになり、それなら来る人に楽しんでもらおうとお花を植え始めたのがきっかけとのこと。北海道の気候や風土に合った植物を探し、「北海道ガーデン」と名付けられた庭は、ただ植えられているのではなく、いつ来てもお花が見られるなど、様々な工夫がされていることを知りました。

参加者は「おとぎ話に出てくるみたいなところ」「1年を通じて見てみたい」「工夫がいっぱい」と楽しそうに語っていました。

また、隣接する射的山は屯田兵が射撃などの訓練をした場所。100万年も前の矢じりも発掘されたことに、参加者はとにかくびっくり。知らない永山の歴史の奥深さに感動していました。

時間の関係で射的山には登れなかったので、「今度は家族と来てみたい!」。家族とのふれあいも育む上野ファームは、一度や二度の訪問では足りない魅力的な場所でした。

旭川農業高校も上野ファームも、名前は知っているし、なんとなくどんなところか知っているつもりだったけれど、実際に来て説明を聞いてみるととにかく知らないことばかりでした。牛は触ったら思ったよりもふもふしていて、豚の尻尾は本当にくるっと丸まっていて、池に咲く花があって、きれいに見える工夫がされていて。木や花に興味を持ったという声もあり、永山にはこんなに魅力的なところがあるんだと知ってもらうことができました。

また、楽しい魅力ある企画を考えていこうと思います。

※当日はテレビ局の取材も受けました。

旭川市のホームページからYouTubeで見ることができますので、是非ご覧ください。

旭川市民ニュース(8月19日放送分)

わくわくライフあさひかわ(8月19日放送分)

永山地区子どもの学習支援実行委員会

毎週月曜日の15時から17時まで、永山公民館音楽室で子どもが学習する場を提供しており、旭川市立大学の学生が子どもたちを見守りながら勉強を教えてくれます。

定期的に通うことで勉強することを習慣化できること、教員を目指す大学生が教えてくれることで理解が深まること、そして放課後の居場所作りにもなるので、是非足を運んでください。

※お休みの日もありますので、開催日については事前に永山公民館に確認してください。

R5.10月~R6.3月予定表(PDF形式 99キロバイト)

R5.10月~R6.3月予定表(PDF形式 99キロバイト)

旭川大学の屯田まつり支援実行委員会

旭川市立大学の学生が、地域の永山第二地区市民委員会と連携し、永山屯田まつりの支援を行う活動です。学生は地域や歴史を学び、地域は歴史の継承や人手不足解消に繋がり、お互いに有益な連携を図ることを目的としています。

今年度は、永山屯田まつりを盛り上げるため、舞踊パレードに大学生が参加することになりました。

7月20日、本番に向け、踊りをレクチャーしてもらいました。踊りを習うだけでなく、数グループに分け地域の方から屯田まつりの歴史や苦労話などを聞き、交流を深めました。

7月30日、法被に身を包み、永山第二地区市民委員会の皆さんと一緒にパレードに参加。雨上がりの暑い中、熱気溢れる屯田まつりに彩りを添え、沿道の皆さんにも温かい拍手をいただきました。

地域のオタスケマン実行委員会

6月29日、永山西小学校3年生の授業に出向き、「町内会ってなんだろう?」「地域の人はみんなのために何をしているの?」といったお話をしてきました。

市民委員会の交通部長を17年も務める上田さんは、児童が元気に過ごして欲しいという思いから、町内や通学路で児童を見守っていることをお話しし、「自転車に乗るときはヘルメットをかぶろう」と伝えていました。

防犯部長の本間さんは、児童の元気いっぱいの挨拶に活力をもらいながら、仕事の合間やお休みの日にも児童が安全に過ごせるように町内やイベント時のパトロールをしていることをお話ししていました。

実行委員長の葛西さんは、町内会の一斉清掃はもちろん、町内を明るく照らす街灯やゴミステーションの管理、夏休みのラジオ体操も町内会でやっていることだと説明すると、「知らなかった」と驚きの声が上がっていました。

葛西さんの「みんなが大きくなったら町内会に入って、地域のために活動して欲しい。町内会に入ってくれるかな?」という問いかけに、児童は「はい!」と元気よく答えてくれました。

限りある時間の中でしたが児童からたくさんの質問もあり、町内会やボランティアの大切さを伝えることができました。

9月26日、永山西小学校3年生の児童が行った永山西小の周りのゴミ拾いに参加しました。

6月にオタスケマンの話を聞き、「では、自分たちには何ができるんだろう?」と思った児童たちが話し合いを重ね、「自分たちの学校の周りのゴミ拾いをしよう!」と自主的に決めたそうです。

当日は児童やオタスケマンだけではなく地域の人や保護者も参加し、4つのグループに分かれてゴミ拾いをしました。吸い殻やペットボトル、お菓子の包み紙などを袋に集め、すっかりきれいになった地域に満足そうな児童たちでした。

実は「ゴミを拾う」ことだけではなく、「地域の人たちと一緒に活動し、お話を聞く」ことも目的の一つでした。

地域の人と仲良くなり、見守られている安心感も住みやすいまちづくりにつながるものではないでしょうか。

高校生と高齢者の合同演奏会実行委員会

5月29日、地域のデイサービス「生きる音」の利用者と、旭川志峯高校吹奏楽部が永山公民館講堂で合同の演奏会を開催しました。

会場は座りきれないほどの大盛況で、かわいいちびっこゲストも登場。

音楽がつなぐ人と人との輪に、会場全体が笑顔で包まれていました。

その他

協議会設置年月日

平成22年4月1日

設置目的

本会議の設置要綱に定める永山まちづくり推進協議会の所管区域内の地域住民等が、地域の課題を共有し、その解決に向けた方策を検討するとともに、相互に連携し協働しながら、地域特性を生かした個性ある多様なまちづくりを推進する。

検討事項

- 地域のまちづくりの推進に関すること。

- 地域のまちづくりの支援に関すること。

- その他市長が必要と認めること。

永山まちづくり推進協議会名簿(令和7年4月30日現在)(PDF形式 84キロバイト)

永山まちづくり推進協議会名簿(令和7年4月30日現在)(PDF形式 84キロバイト) 永山まちづくり推進プログラム(R7)(PDF形式 308キロバイト)

永山まちづくり推進プログラム(R7)(PDF形式 308キロバイト)

R5.10月~R6.3月予定表(PDF形式 99キロバイト)

R5.10月~R6.3月予定表(PDF形式 99キロバイト)