旭川市博物館地学シート

旭川市博物館地学シート

上川盆地の生成や、その地質についてわかりやすくまとめたものです。

旭川市博物館の展示室地下の展示にも関連しているので、見学の参考にご利用ください。(館内にも設置しています)

※全てPDFファイルとなっております。

| No | タイトル | 概要 |

|---|---|---|

| 第16回 |  地学Sheets No.16 上川盆地の生い立ち「大地は動いている」(PDF形式 643キロバイト) 地学Sheets No.16 上川盆地の生い立ち「大地は動いている」(PDF形式 643キロバイト) |

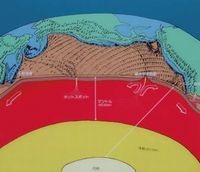

地球の表層にはリソスフェアという層があり、その層はいくつかに分かれ、相対的に動いています。この個々の物をプレートと言います。 地球の表層にはリソスフェアという層があり、その層はいくつかに分かれ、相対的に動いています。この個々の物をプレートと言います。これらが動く理由は諸説ありますが、ホットスポットによって生じる動きは原動力の一つとして考えられています。 |

| 第15回 |  地学Sheets No.15 上川盆地の生い立ち「過去・現在・未来の地球」(PDF形式 709キロバイト) 地学Sheets No.15 上川盆地の生い立ち「過去・現在・未来の地球」(PDF形式 709キロバイト) |

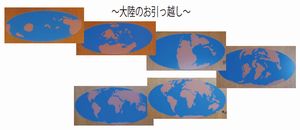

今から約2億5000万年前、地球にはパンゲアと呼ばれる巨大大陸があったと考えられています。やがてそれが分裂して、現在のような海陸分布になっていきました。 現在のプレート移動がこれからも継続すると仮定するならば、遠い未来、オーストラリア大陸は日本と結合し、東アフリカは大陸から分裂すると推定されています。 |

| 第14回 |  地学Sheets No.14 上川盆地の生い立ち「北海道の構造区分」(PDF形式 703キロバイト) 地学Sheets No.14 上川盆地の生い立ち「北海道の構造区分」(PDF形式 703キロバイト) |

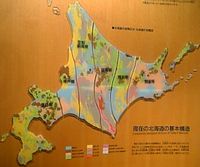

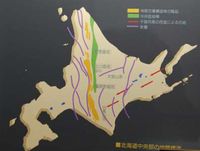

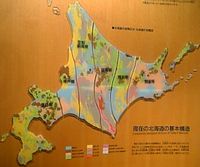

北海道の地質構造区分については、対象や着眼点の違いによって、様々に分類されています。 北海道の地質構造区分については、対象や着眼点の違いによって、様々に分類されています。展示室で表現されている区分は、2億5000万年前から6500万年前(これを中生界という)の分布を元にして西から「渡島帯」、「礼文-樺戸帯」、「空知-エゾ帯」、「日高帯」、「常呂帯」、「根室帯」に分けています。 |

| 第13回 |  地学Sheets No.13 テーマパネル6「上川盆地の形成」その3(PDF形式 687キロバイト) 地学Sheets No.13 テーマパネル6「上川盆地の形成」その3(PDF形式 687キロバイト) |

十勝岳火山群付近では、多くのガスを含んだ噴火が発生し、その噴出物や火砕流は低地帯であった上川盆地を高さ200メートル以上埋め尽くしました。 十勝岳火山群付近では、多くのガスを含んだ噴火が発生し、その噴出物や火砕流は低地帯であった上川盆地を高さ200メートル以上埋め尽くしました。その後、河川による浸食と土砂の堆積により、浸食を受けた部分は低地となり、現在の旭川中心部を形成することとなりました。また、浸食を受けなかった場所は神楽岡や春光台のような台地として残りました。 |

| 第12回 |  地学Sheets No.12 テーマパネル6「上川盆地の形成」その2(PDF形式 636キロバイト) 地学Sheets No.12 テーマパネル6「上川盆地の形成」その2(PDF形式 636キロバイト) |

千島前弧の西進は更に続き、中央北海道では火山活動が活発化します。 千島前弧の西進は更に続き、中央北海道では火山活動が活発化します。鮮新世末期(約200万年前頃)になると十勝岳火山群や大雪火山群の活動が活発となり、旭川~美瑛・富良野地域、十勝川上流から新得・帯広付近まで広範囲な火砕流の大地として広がっています。 |

| 第11回 |  地学Sheets No.11 テーマパネル6「上川盆地の形成」その1(PDF形式 598キロバイト) 地学Sheets No.11 テーマパネル6「上川盆地の形成」その1(PDF形式 598キロバイト) |

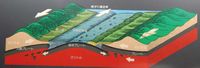

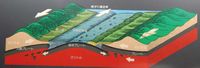

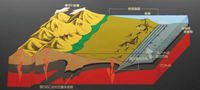

中期中新世前期(約1500万年前頃)になると、東北日本弧が大陸から離れ、日本海が形成されてきます。 中期中新世前期(約1500万年前頃)になると、東北日本弧が大陸から離れ、日本海が形成されてきます。東北日本弧があるユーラシアプレートは更に東進し、中央北海道付近で北米プレートとぶつかり、下部に潜り込んでいきます。 |

| 第10回 |  地学Sheets No.10 テーマパネル5「日高変成帯の形成」その2(PDF形式 676キロバイト) 地学Sheets No.10 テーマパネル5「日高変成帯の形成」その2(PDF形式 676キロバイト) |

東西北海道の衝突後、ユーラシアプレートの東端は沈み込んでいき、火成・変成作用が活発になりました。その接合部分は約500万年前に地上に姿を現し、更に千島弧の西進もあわせ、日高山脈が形成されていきました。  4 主帯が西帯に対して水平移動する

山脈を形成する |

| 第9回 |  地学Sheets No.9 テーマパネル5「日高変成帯の形成」その1(PDF形式 733キロバイト) 地学Sheets No.9 テーマパネル5「日高変成帯の形成」その1(PDF形式 733キロバイト) |

古第三紀始新世(約4000万年前)東西北海道は衝突の時期を迎えました。 1 東北海道と西北海道の間が狭まる  2 島弧が衝突し、上部層が 下部層の上へ積み重なる  3 上部層と下部層からの接合体が ユーラシアプレートの東縁部へのし上がる |

| 第8回 |  地学Sheets No.8 テーマパネル4「浅い海から平原に」その2(PDF形式 650キロバイト) 地学Sheets No.8 テーマパネル4「浅い海から平原に」その2(PDF形式 650キロバイト) |

解説パネルです 約5500万年前の出来事です。 |

| 第7回 |  地学Sheets No.7 テーマパネル4「浅い海から平原に」その1(PDF形式 665キロバイト) 地学Sheets No.7 テーマパネル4「浅い海から平原に」その1(PDF形式 665キロバイト) |

解説パネルです その結果、古オホーツク海という浅い海ができあがりました。 この浅い海は、石狩炭田や留萌炭田などの元となったのです。 |

| 第6回 |  地学Sheets No.6 テーマパネル3「オホーツク古陸の北上」(PDF形式 654キロバイト) 地学Sheets No.6 テーマパネル3「オホーツク古陸の北上」(PDF形式 654キロバイト) |

北海道の基本構造です 東から根室帯、常呂帯、日高帯 空知・蝦夷帯、礼文・樺戸帯、渡島帯 となっています  解説パネルです その衝突(8500万年前頃)により、常呂帯・根室帯が形成されることになります。 |

| 第5回 |  地学Sheets No.5 テーマパネル2「神居古潭構造帯の誕生」(PDF形式 705キロバイト) 地学Sheets No.5 テーマパネル2「神居古潭構造帯の誕生」(PDF形式 705キロバイト) |

解説パネルです 第1回で解説した「緑色岩」もこのころ生成されました。 |

| 第4回 |  地学Sheets No.4 テーマパネル1「海溝にあった頃」(PDF形式 662キロバイト) 地学Sheets No.4 テーマパネル1「海溝にあった頃」(PDF形式 662キロバイト) |

解説パネルです 上川盆地の歴史は1億4,500年前頃に起きた「イザナギプレート」の北上により始まります。 |

| 第3回 |  地学Sheets No.3 旭川の銘石「神居古潭石」をご存じですか?(PDF形式 649キロバイト) 地学Sheets No.3 旭川の銘石「神居古潭石」をご存じですか?(PDF形式 649キロバイト) |

神居古潭石です 今でも庭石など鑑賞石として珍重される石です。 |

| 第2回 |  地学Sheets No.2 旭川市の指定文化財に「神居古潭おう穴群」があります!(PDF形式 721キロバイト) 地学Sheets No.2 旭川市の指定文化財に「神居古潭おう穴群」があります!(PDF形式 721キロバイト) |

神居古潭おう穴群です 神居古潭峡谷では、おう穴群が神居大橋付近に全長1.2キロメートルの範囲に分布しており、その様子を説明します。 |

| 第1回 |  地学Sheets No.1 日本の地質百選に「神居古潭渓谷の変成岩」が選定されています!(PDF形式 772キロバイト) 地学Sheets No.1 日本の地質百選に「神居古潭渓谷の変成岩」が選定されています!(PDF形式 772キロバイト) |

神居古潭を代表する岩石 「緑色岩」です その様子を説明します。 |