旧総合庁舎について

旧総合庁舎は旭川で少年期を過ごした建築家・佐藤武夫と旭川市建築課との協同設計により昭和33年(1958年)に建設されました。

昭和34年(1959年)に日本建築学会賞作品賞を受賞、平成15年(2003年)にはDOCOMOMO Japan「日本におけるモダン・ムーブメントの建築100選」に選出されるなど、歴史的な建築物として高い評価を得ています。

65年という長い間、市民の生活を見守り続けてきましたが、現総合庁舎の開庁に伴い、令和5年(2023年)12月17日に閉庁式が執り行われ、その歴史に幕を閉じました。

老朽化などのため解体が決定し、令和7年5月に解体工事が完了しました。

建物自体はその姿を消してしまいましたが、歴史的価値を広くお知らせし、次世代に伝えていくため、建築時のエピソードや建築後の姿を、記録や書籍からの引用、写真などによりご紹介します。

旧総合庁舎建設の契機

旭川市は明治23年(1890年)の開村から第七師団の移駐、戦時動乱、戦後復興、周辺町村との合併を経て人口が膨れ上がり、昭和30年(1955年)には人口16万人に達していました。

当時使用していた庁舎は明治44年(1911年)完成の木造2階建庁舎で、旧総合庁舎の六条通を挟んだ駅側の敷地に建っていました。長い年月が経過した庁舎は、自治体事務の増加による職員増によって狭さは限界を超えていましたが、増築する敷地もなく、転用できる外部施設を事務室に転用し、分散使用していました。また、狭隘化だけではなく、❛❛ 低い天井、ムッとする人いきれ、昼も電灯なしでは事務を執れない薄暗い室内、歩けば机のゆれる床板、曲がりくねった廊下。市の職員でも自分の課の場所かどこか頭をひねることもあった。ましてや一般市民の不便の程はいうまでもない。事務能率は落ち、ムダな金がかかり、常に火災発生の不安があった。❜❜ (引用元/旭川市開基九十年周年記念旭川市名誉市民『前野与三吉傳』昭和56年3月31日旭川市発行)という状況で、継続して使用することが困難となっていました。

当時の旭川市長、前野与三吉は、道北道央における経済的、文化的中心都市として旭川の発展開発の推進を目指し、「大旭川建設計画」を打ち出しました。昭和32年(1957年)2月に「大旭川建設計画(計画編)」を発表し、行政機能向上計画の柱として総合庁舎の建設が盛り込まれました。

旧総合庁舎の設計者

建築家 佐藤武夫

(画像:株式会社佐藤総合計画提供)

「大旭川建設計画(計画編)」に「(建設する総合庁舎は)鉄筋コンクリート5階乃至8階(地階を含む)一部2階建とし、北海道の寒冷地の特殊性と冬期間における暗さに対して夏季における北欧的明るさをもつ本市の特徴を盛つた明るい発展的希望を抱きうるような勇壮華麗な建築様式をもつたものとする。」と掲げられました。

かつてない規模の大建築工事であることに加え、高い耐久性を持ち、市政推進の機能を果たし、さらには市のシンボルともなる建築物の設計は、よほどの人物を選定しなければならないということで、経験豊富かつ斬新な設計で知られ、加えて中学生時代に旭川市に住んでおり、旭川市にゆかりのある早稲田大学教授の佐藤武夫氏を選定しました。

しかし、市で設計予算が十分準備できなかったこと、佐藤武夫氏が所長を務める佐藤武夫設計事務所(現 株式会社佐藤総合計画)でも人手が足りなかったことなどから、市と佐藤武夫設計事務所両方から人と知恵と技術を出し合い、合作で実施設計を行うことではどうかと佐藤武夫氏より提案があり、市から建築課の技術職員を東京の佐藤武夫設計事務所へ派遣し、「協同」で設計に当たりました。

❛❛ 旭川市総合庁舎の設計案について 佐藤武夫

――実施設計にあたっても、寒地建築としての特殊事情などに現地側の知見を動員する必要を感じ、乞うて市の建築課員数名に長期の出張を煩わし、私の事務所内で完全に協同態勢で作業して貰うことにした。この意味でこの設計は両者の協同設計なのである。❜❜

(引用元/ 「建築文化 1957年7月号」1957年 彰国社発行)

旧総合庁舎設計の裏側

旭川市の思惑

当時の旭川市長、前野与三吉は、当時建築デザインとして一世をふうびしていた「国際様式」を採用した庁舎をイメージしていました。素案として旭川市建築課職員が描いたパース案も、昭和29年(1954年)に丹下健三によって設計され、大胆なガラス張りの中庭など当時の最先端技術で注目を集めた清水市庁舎をモチーフにし、ガラスのカーテンウォールを用いたものが残されています。

国際様式・・・1920年代から50年代頃までの近代建築の主流をなす合理主義的造形様式。

建築家 佐藤武夫の考え

外観デザイン

設計の依頼に当たり、旭川市土木部建築課の課長が技術職員二人を連れて東京の佐藤武夫設計事務所を訪れた際、協同設計や工事監理に係る話し合いの後に、次のやりとりがあったとされています。

❛❛ (旭川市職員)「――さあ、この上は、少しでも早く、東京ふうの、パリッとした全面ガラス張りの、モダンで明るい庁舎にお目にかかりたいものです。」

「いえ課長さん」と、佐藤所長。「それは少しちがうのです。私ども、設計をお受けしても、課長さんがイメージしておられるような、東京ふうのガラス張りのカーテン・ウオールの庁舎などはけっしてやろうとは思っていません。ペア・ガラスといった高価な建材を使う予算なんか、はじめから取れないのですから。北海道内陸部の気候風土に合ったデザインでやるつもりでいるのです。重い北国の空の下にレンガの赤さが、しっとりと溶け込んだ風ぜいをもつ庁舎こそ、北海道の地方行政にふさわしいイメージなのです。

市民のみなさんは、親しみをもって出入りできる庁舎を望まれているのではありませんか。気候温暖な内地ならともかく、多雪寒冷地帯の旭川で、ガラスのカーテン・ウオールはむしろとんでもないことで、ガラスは結露するし、その結露が室内暖房で溶けて流れだしたらメインテナンスにも困るようなことになる」

旭川から来た客人たちは、ぼうとした、わかったのかわからなかったのかというような表情で、所長の話を聞いていた。北海道なら、道内どこででもお目にかかれる、あの古びたレンガづくりの建物の感触を、内地の人はなぜそう珍重するのか、そしてあの見るからにモダンな全面ガラス張りの近代ビルをなぜ悪くいうのか、それがさっぱり理解できないといった、あいまいな顔つきなのである。❜❜

(引用元/ 田中孝・米山勇著 「ロマンティストたちの家―佐藤武夫と佐藤総合計画の半世紀」1997年11月25日株式会社日刊建設通信新聞社発行 )

配置計画

佐藤武夫氏は、設計の初期段階で、市役所の機能の分析把握を行い、適切な配置計画にするために市役所機能を分類しています。この機能的な配置は庁舎建設のプロトタイプ(原型)として評されることとなりました。続いて機能分析を元に、庁舎における各部門の面積割合の配分を自治省が定めている基準に基づき算出しました。さらにこの面積配分を元に各部門の独立性、関係性、不可分性などを比重的に見定めながら、幾通りかの空間体系に組み立てる作業を行い、建築物としてデザインに反映させていきました。

❛❛設計者が、最初に解決しておかなければならないのは、市から示された敷地を対象としたブロック・プランの決定である。東京人の感覚からすれば、この敷地は考えられないほどの広さをもっているのである。所長は、それをもう、早ばやと、明確に決めていた。佐藤所長は、下妻に次のような自分の構想を明らかにした。

「まず、この広い敷地の中に、二階建ての低層ブロックを置き、その上部の空間に、いまの法律で許される範囲内で、高層の庁舎を乗せる。低層部には、市民サービス関係の窓口的な部門の他に、市長室とかその執行部関係の業務を集め、市議会議場と、議会に関連する各派議員の控え室とか政策委員会室などを、有機的に組み合わせて設ける。

その上の三階から九階までは、総務、財務、土木、保健、衛生、商工、農林、教育委員会、選挙管理委員会とかを積み重ねる。――こうして、建物を高層化することによって、この庁舎に、限りなく広い北海道内陸部原野の中のランド・マークの役目をもたせ、それによって生じた敷地の余った部分は、庭園として活用する。

あの市街地の街並みと街路樹の木立の上に、一きわ高い庁舎が見える。しかもそれは、白い雪の原野の中で、よく目につく赤いレンガに装われている。あの高層棟の一階には、市民のための窓口があって、そこへ行けば、戸籍謄本ももらえるし、婚姻届や出産届も受けつけてもらえる。

住んでいる人は、そうした用事があれば、そのランド・マークを目標にして、かんじきで雪をこいだり、場合によっては、ソリに相乗りして出かけて行く。ブリューゲルの絵のように、牧歌的で、いい風景じゃないか」

――などなど、佐藤所長は、目を細めてゆっくりと下妻に語った。

「世間では、ぼくのことを、塔の佐藤などといってくれるが、この原野にこそ、ランド・マークとしての塔が必要なのじゃないのかな」❜❜

(引用元/ 田中孝・米山勇著 「ロマンティストたちの家―佐藤武夫と佐藤総合計画の半世紀」1997年11月25日株式会社日刊建設通信新聞社発行 )

※下妻・・・下妻力。佐藤武夫設計事務所の所員で、旭川市総合庁舎設計チーフ

寒地対策

- 暖房の石炭を焚くと出る煤煙が窪みにたまると外壁が汚れてしまうため、凹凸を作らないようにすること

- 冬には地盤中の水分が凍結して地面が隆起してしまうが、砂利に置き換えておくことである程度防げること

- 玄関や出入口周りの地下にパイプを埋没しておき、積雪期には常時湯を通すことで融雪できること

等の対策を、建築課の職員の知識も踏まえて実施設計に取り入れていきました。

旧総合庁舎の受賞歴

日本建築学会賞 作品賞

昭和34年(1959年)に国内最高峰の栄誉である「日本建築学会賞作品賞」を受賞しました。

同年の候補作品は39点で日本を代表する建築家の作品が多数ノミネートされる中、4作品が受賞し、北海道で初の受賞に輝きました。

❛❛ 都市の市政をつかさどる市庁舎の建築は、公務を行うに必要な機能を満足すべきことは当然であるが、Public Serviceの場として市民に親しみを感ぜせしむる建築であることが最も重要なことであろう。且つ又市民の血税を費やして建設せらるるこの種の建築の設計態度としては意匠的制作意欲の過剰によって必要以上の工事費を費やすことを謹まれた点があらゆる面に出ている。

これらの観点から旭川市庁舎の建築を観察するとき、平面構成において市民と接触の多い事務部門、市議会々場、消防部門と内務的公務部門とを立体的公正の考慮のもとに機能的にcir-culationもよく無駄なく組立てられている。

外観は2階建てと9階建の空間構成の変化と均衡がよく、経済的と同時に積雪を考慮して外壁の凹凸をさけ、地方産の赤煉瓦を使用して雪国の都民に暖味と親しみを感ぜしめている。

以上の諸点を綜合し、優秀作品として日本建築学会賞を贈るものである。❜❜

(引用元/「昭和34年度日本建築学会経過報告」日本建築学会賞委員会)

日本におけるモダン・ムーブメントの建築100選

平成15年(2003年)にDOCOMOMOJapanが発表したDOCOMOMO100選に北海道の公共建築として唯一選ばれました。

❛❛ コンクリート打放しの構造体とPC材のフレームの中に、地場産のレンガを象嵌して、北欧的な明るい表現を採用。平滑な立面のディテールは、当時の石炭燃料の煤煙の汚れ防止のため。均一的な一般事務部分を高層棟に、平面的な広がりのある議会棟や市民窓口を低層部に配し、特徴のある外観デザインとしている。❜❜

第4回 建築賞

平成13年(2001年)に、旭川の歴史的建物の保存を考える会の建築賞を受賞しました。

❛❛ 低層部を水平に広げ、高層部をビル化したデザインとなっている。そしてローカルの色彩としての赤レンガ外壁は旭川の風土を熟知した佐藤ならではのデザインと言える。

ようやく戦後は終わったと言われた時代に広く市民に親しまれ、旭川の復興期の代表的建物で、21世紀もランドマークとして建ち続ける事を願い、表彰する事となった。❜❜

(引用元/「旭川の歴史的建物の保存を考える会 創立30周年記念事業 建築賞」2019年4月14日 旭川の歴史的建物の保存を考える会発行)

旧総合庁舎の姿

建設工事中及び開庁後

旧総合庁舎建設工事中、開庁直後及び使用中の姿を写真や動画でご紹介します。

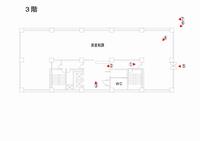

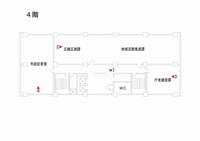

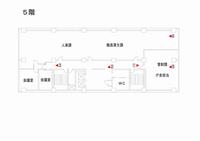

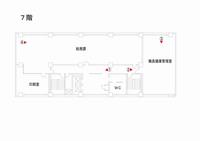

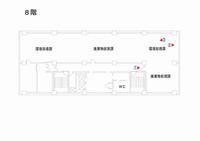

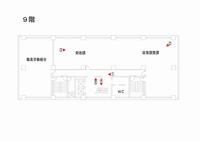

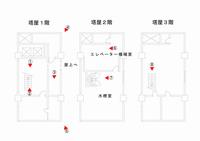

解体工事前

旧総合庁舎の最後の姿をフロアマップと写真でご紹介します。

旧総合庁舎価値継承の取組

旧総合庁舎閉庁イベント

旧総合庁舎の閉庁に当たり、65年間の感謝の気持ちを込めて閉庁イベントを開催しました。

詳細はこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

レンガプレゼント

(募集は締め切りました)

旧総合庁舎の一部をお手元に残し、いつでも懐かしんでいただけるよう、解体前に取り出したレンガで作成した記念品を市民にプレゼントします。

詳細はこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

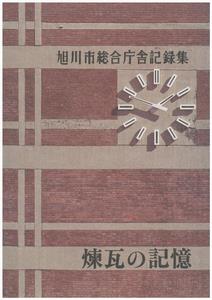

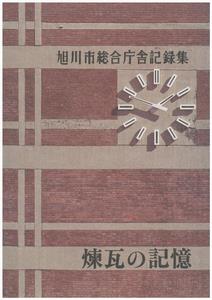

「旭川市総合庁舎記録集 煉瓦の記憶」の作成

旧総合庁舎の特徴や歴史をまとめた記録集を作成しました。現総合庁舎9階展望ラウンジ及び市内の図書館に配置しています。

旧総合庁舎レンガモニュメント

旧総合庁舎の特徴であったレンガとコンクリートによる温かみと親しみのある外観デザインを、旧総合庁舎から取り出したレンガを使用して現総合庁舎9階展望ラウンジに再現しました。是非ご覧ください。

設置場所

現総合庁舎9階 展望ラウンジ

観覧時間

午前8時45分から午後8時30分まで(年末年始除く)

※土日祝日も9階展望フロアは御利用いただけます。