ASAHIKAWA 100 PRIDE~旭川偉人伝Vol.3

昨年、市制施行100年を迎えた旭川市。その歴史は大きな志を抱いた、先人たちによる挑戦の積み重ねです。このコーナーでは、全国や世界で活躍されている旭川市出身の方やゆかりがある方をご紹介します。

日本を代表する企業、トヨタ自動車。旭川出身で、トヨタの看板車種を開発し、副社長まで務められた方がいるというのはご存じですか?

世界を相手に活躍された加藤光久さんに、旭川の思い出、車づくりにかけた思い、まちづくりのヒントなどを今津市長が聞きました。

元トヨタ自動車株式会社取締役副社長 加藤光久さん

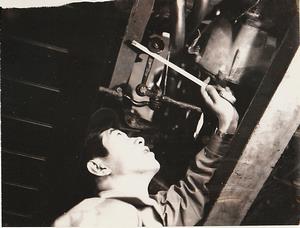

昭和28年旭川市生まれ。昭和46年旭川東高校卒業。昭和50年北海道大学機械工学科卒業後、現トヨタ自動車株式会社入社。

エンジニアとしてカローラなど基幹車種の開発にあたる。チーフエンジニア(開発主査)として開発した「ゼロクラウン」は、革新的なコンセプトで名車のひとつに数えられる。

平成24年トヨタ自動車取締役副社長就任。以後関連企業の取締役や会長職を歴任し、大樹町の北海道航空宇宙企画の顧問も務めた。令和3年藍綬褒章受章。

初めての運転は中学生のとき

市長

加藤さんが車づくりで世界と戦うまでに至った背景や環境を教えてください。

加藤

初めて車の運転をしたのは旭川にいた中学生の頃です。高砂台に有料で誰でも運転できる場所があって。クラッチが難しくてエンストするのが悔しくて、何度も通いました。車の運転は自転車とは比較できないほど楽しかったのを覚えています。

市長

中学生で運転とは驚きですが、当時から機械に興味はありましたか。

加藤

鉄工所をやっていた父が飛行機好きで、家にプラモデルがたくさんあったのに影響されたのか、大学では部活で航空部に入りました。部では車も扱ったのですが僕は1年生ながら免許を持っていたのが重宝されて、よく運転手をしていました。グライダーを牽引して北海道中を回った時、最初に来たのが旭川だったんです。その時に初フライトした旭川空港は思い出の場所ですね。

市長

そこから航空業界ではなくトヨタ自動車に就職されたのですね。

加藤

学生の頃から機械も運転も好きでしたからね。進路選択では就職先としてカーメーカーを意識していたので、大学の講座はエンジンの燃焼を研究しているところに入りました。そして、当時の北海道といえばトヨタ王国でした。走る車の半分以上がトヨタ車ということもあり、手を挙げるならトヨタだと思いました。結果的に卒業生でトヨタに入った方が多くいて、選んで良かったと感じています。

リーダーの条件と伝統への挑戦

市長

入社後、看板車種のゼロクラウンを開発するまでの経験や、仕事に取り組む上での考え方を教えてください。

加藤

エンジン開発を8年間やった後、カローラという車種の開発チームに加わって16年の間に4回のモデルチェンジを行い、車づくり全体を勉強しました。トヨタには「主査(※ 現チーフエンジニア)」という役職があり、担当した車の全責任を負うといっても過言ではない大変責任のあるものですが、ゼロクラウンの開発には、そうした経験を踏まえて主査として臨みました。トヨタには「主査に関する10カ条」というリーダーの条件についての教えがあり、「主査は、自分自身の方策を持つべし」など、一つ一つが高いレベルを求められます。当初は戸惑いましたが、辛抱したり、コミュニケーションで信頼関係を積み重ねて人望を得たりすることが必要なことだと解釈しながら開発をしていきました。

市長

私も、市長という立場で、特にコミュニケーションは大事だと考えています。市民や市職員と胸襟を開いて対話することを心掛けています。ゼロクラウンという車づくりへの向き合い方はいかがでしたか。

加藤

クラウンは長い伝統があってデザインなどに決まり事が多く、それを変えていいものか悩んでいたところ、人間国宝の三代徳田八十吉さんにお会いしました。独自の手法で九谷焼の価値を高めた方から「伝統とは形骸を継ぐものにあらず その精神を継ぐものなり」という言葉を教わって、吹っ切れたんです。人気の欧州車風デザインにする話もあったのですが、海外の同僚には「やめろ、モノマネしてどうする。お前ら日本人だろ」と言われました。それで単に形を継いだり外国車をまねるのではなく、軸足を日本に置くのが大切という考え方が固まっていきました。

「愛すべき街」旭川

市長

「ものづくり」と「まちづくり」は、皆で協力してより良いものにしていく、という部分で共通点もあるように感じます。「ものづくり」のスペシャリストの加藤さんから見て、旭川市の「まちづくり」に大切な視点は何でしょうか。

加藤

長く旭川を離れていますが、思い返すといつも「愛おしい」という意味での「愛すべき街」という言葉が浮かびます。三浦綾子さんが出てきたり、牧歌的な自然や旭橋のたたずまい、公園の木々、そして冬のダイヤモンドダストや霧氷などは、盆地の旭川ならではの財産です。ここにしかない魅力をどう磨くかということが、まちづくりに大切だと思います。

市長

私たちが当たり前と感じている冬の寒さや朝日といった自然や建物なども、外から見れば大きな魅力ということですね。

加藤

そうです。今後のためにもそこをいま一度見つめ直すべきで、つまり自分の軸足の中でやらない限りは勝てない、ということです。軸足が自分の居場所にあり、そこで考えるからこそ、クリエイティブもその場所を感じさせるものが生まれる。自分の中にある「旭川のエッセンス」を強くするほどに、旭川の魅力や特徴が発信されるのだと思います。それをせずに外の世界ばかりを意識して、世界に合わせたつもりになってはいけません。そうした迎合という行動は、後で必ずしっぺ返しが来るものですから。

軸足を旭川に 多くの経験を

市長

これからの旭川を担う子供たちが夢に向かって歩む中でも、とどまりたい、戻って来たいと思えるまちにしていきたいと思っています。それに大切なことは何でしょうか。

加藤

言葉で伝えても大きくなれば忘れてしまうので、大人はとにかく子供にたくさんの経験をさせてあげてほしいです。小さい頃の経験というのは、昔何か面白いことしたなあという映像として覚えているもの。私自身、初めて市の科学館ができた時にやった実験を覚えてますよ。さらに大事なのは、大人が常に「この街は素晴らしい」と口にすることです。そうすれば子供はなんとなく感覚で覚えてくれますから。そうして旭川の魅力に気づいた子たちが、軸足を旭川に置きながら活躍していってほしいですね。

結び

あさひばしでは、偉人編、逸品編を不定期連載しています。旭川の良いところをみんなに広めよう!