廃棄物の処理方法

廃棄物の処理方法

廃棄物処理の準備

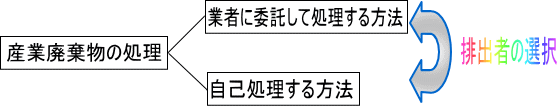

委託処理か、自己処理か

産業廃棄物の処理には、産業廃棄物処理業者や再生利用業者に委託処理して行う場合と、自らが処理施設を設置するなどして行う場合が考えられます。

どちらの方法で行うかは、排出事業者の判断によりますが、自己処理であれば、厳格に規定された廃棄物の処理基準や施設の維持管理基準を順守しなければなりません。

ここでは、主として委託処理の場合について述べますが、自己処理を検討している場合は、旭川市役所までお問い合わせください。

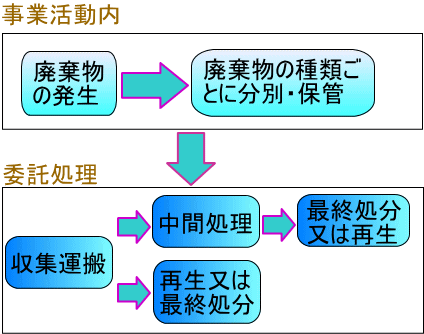

事業者に委託する場合の大まかな廃棄物処理のながれ

委託先(処理業者)の選定

他人の廃棄物を処理する事業を行うためには、廃棄物処理業(収集運搬、処分)の許可や、再生利用業(輸送、活用)の指定を受けていることが廃棄物処理法で義務付けられており、許可や指定を持たずに他人の廃棄物を処理する事業を行うと、行った者が処罰されるほか、処理を委託した者(排出者)も責任を追及されます。

- 事業者(注:排出者のこと)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者(注:許可を受けた業者のこと)に、・・・委託しなければならない(法第12条第5項)

- 産業廃棄物の収集又は運搬(注:処分も含む)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(注:古紙、鉄くずや古銅等、空きびん類、古繊維など)のみの収集又は運搬、処分を業として行う者についてはこの限りでない(法第14条第1項、同第6項)

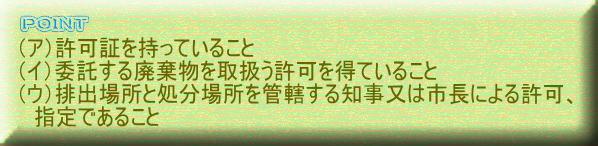

委託先選定の際のポイントと許可証の読み方を説明します。

(ア)必要な許可証を持っていること

法第14条第1項(第6項)は、産業廃棄物の収集、運搬や処分を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。したがって、廃棄物を委託処理する場合は、委託先(受託者)は許可を取得している必要があります。なお、委託ではなく、自己運搬などにより廃棄物を処理する場合は、収集運搬する者に許可証は必要としません。ただし、「廃棄物を排出、保管する場合に気をつけること」で触れますが、収集運搬車両には、廃棄物を運搬する旨の表示が必要です。

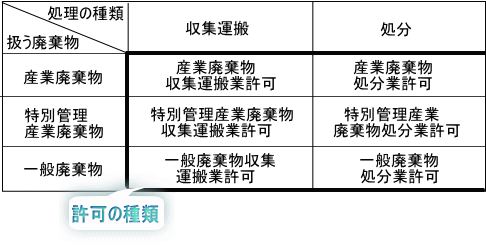

許可は、処理業の種類(収集運搬・処分、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・一般廃棄物の組み合わせ)と、処理する廃棄物の種類ごとに行われるので、業者選定の際は

- 何の廃棄物を処理してほしいのか(産業廃棄物か、一般廃棄物か、など)

- どんな処理をしてほしいのか(収集運搬だけか、焼却や埋立などの処分か、両方か、など)

を確認し、適切な許可を持つ業者を選定して下さい。

(イ)委託する廃棄物を取扱う許可を得ていること

たとえば、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けているからといって、全ての種類の産業廃棄物を収集運搬できるとは限りません。

許可を受けた業者が取扱うことができる産業廃棄物の種類(廃プラスチック類、金属くず、汚泥など)は許可証の中の「事業の範囲」に記載されています。委託処理を考えている産業廃棄物の種類が、事業の範囲に記載されていることを確認してください。

(ウ)排出場所と処分場所を管轄する知事又は市長による許可を受けていること

産業廃棄物処理業の許可は、その地域を管轄する知事や政令市長(道内では、札幌市、函館市、旭川市)によって行われます。

収集運搬業の許可については、次のとおりです。

委託先の業者を選定する際は、廃棄物を処理する地域での許可(許可権者)が適切であるかどうかに注意する必要があります。

| 許可権者 | 許可権者の管轄範囲 |

|---|---|

| 北海道知事 | 北海道全域(ただし、積替保管場所が政令市(札幌、函館、旭川)にある場合、当該政令市は管轄から外れます) |

| 札幌市長 | 札幌市の地域(ただし、札幌市内に積替保管場所がある場合に限る) |

| 函館市長 | 函館市の地域(ただし、函館市内に積替保管場所がある場合に限る) |

| 旭川市長 | 旭川市の地域(ただし、旭川市内に積替保管場所がある場合に限る) |

原則として、北海道知事の許可を受けていれば、道内全域の産業廃棄物を収集運搬することができます。

ただし、政令市内に積替保管場所(廃棄物の一時保管場所をイメージしてください)を設置している処理業者は、当該政令市長の許可も必要となります。

なお、収集運搬については、産業廃棄物を積込む場所と、荷降ろす場所の双方の許可が必要ですが、単に通過するだけの地域については、その地域を管轄する許可権者の許可は必要ありません。

- 分かりづらい面もあると思いますので、次のような事例を挙げます。

| 積込む場所 | 荷降ろす場所 | 許可の要否 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 旭川 | 釧路 | 北海道 | 旭川市で積替保管を行わないので、原則通り道許可のみ。 |

| 旭川 | 函館 | 北海道 | 旭川・函館両市で積替保管を行わないので、原則通り道許可のみ。 |

| 旭川(旭川市内で積替保管を行う) | 釧路 | 北海道と旭川市 | 旭川市内で積替保管を行うので、旭川市の許可が必要。釧路市は政令市でないので道許可。 |

| 旭川(旭川市内で積替保管を行う) | 函館 | 北海道と旭川市 | 旭川市内で積替保管を行うので、旭川市の許可が必要。函館市内での積替保管はないので、函館市の許可は不要で、原則通り道の許可のみ。 |

| 旭川(旭川市内で積替保管を行う) | 函館(函館市内で積替保管を行う) | 旭川市と函館市 | 旭川・函館で積替保管を行うので、旭川・函館両市での許可が必要。 |

| 旭川 | 釧路(釧路市内で積替保管を行う) | 北海道 | 旭川市内で積替保管を行わないので、旭川市の許可は不要。釧路市は政令市でないので道許可のみ。 |

| 釧路 | 旭川(旭川市内で積替保管を行う) | 北海道と旭川市 | 釧路市は政令市でないので道許可が必要。旭川市内で積替保管を行うので、旭川市の許可が必要。 |

| 函館(函館市内で積替保管を行う) | 旭川 | 北海道と函館市 | 函館で積替保管を行うので、函館市の許可が必要。旭川は積替保管がないので、原則通り道許可が必要。 |

大雑把な捉え方で言えば、積替保管場所があるならば、その自治体の許可が必要となります。

なお、北海道外から北海道内への産業廃棄物の移動(収集運搬)については、別途、北海道、旭川市との協議が必要となりますので、予めご相談ください。

許可証見本

許可証の見本は次のとおりです(小さな許可証をクリックすると拡大します)。

| 例1 | 例2 |

|---|---|

|

|

委託契約の方法

産業廃棄物処理を委託する場合は、たとえ一度だけ、少量だけの委託であっても、選定した処理業者と事前に契約を締結しなければなりません。また、契約内容を明確にするため、書面で委託契約書を作成しなければなりません。

契約書作成のポイント

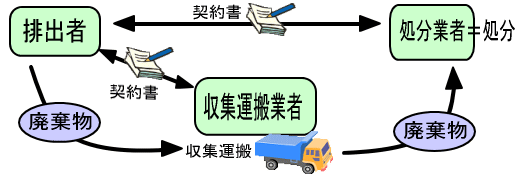

(ア)排出者と収集運搬業者、排出者と処分業者の2者間で作成すること

収集運搬だけではなく処分まで念頭に置いた産業廃棄物の処理であれば、契約書は、収集運搬と処分のそれぞれに作成しなければなりません。

排出事業者、収集運搬業者、処分業者を交えての三者契約は廃棄物処理法では認められていません。

ただし、収集運搬と処分を同一の処理業者に委託する場合には、収集運搬と処分を一つの契約書に記載することは可能です。

-

契約書の作成例1:収集運搬と処分を異なる処理業者に委託する場合

※排出事業者からみて、契約書は収集運搬用と処分用の2通

-

契約書の作成例2:収集運搬と処分を同じ処理業者に委託する場合

※排出事業者からみて、契約書は収集運搬と処分を兼ねたもの1通

(イ)法で定められた事項が記載されていること

契約書には、契約者双方で必要と思われる事項のほか、廃棄物処理法で定められている事項を記載しなければなりません。

収集運搬については、どこへ運搬するか(処理施設の所在地はどこか)を確認し、そこまで運搬されている間に積替え保管が行われるかどうか、行われるならばそれがどこかなどを確認してください。

処分については、中間処理(焼却、破砕、脱水等)なのか最終処分(埋立、再生)なのかを確認し、処理施設の所在地や処理方法、処理能力などを確認し、中間処理であればその中間処理で発生する残渣がどこで最終処分されるのかの確認も必要となります。

また、同じ産業廃棄物でも、形状や処理業者の都合で、いくつかの処理ルートに分かれている可能性がある場合は、全ての処理ルートについて把握する必要があります。

廃棄物処理法で定められている契約書の記載事項については、下表をご覧いただき、実際に契約を締結する際には、記載漏れなどがないかチェックしてみてください。

これらの必要事項が記載されている標準契約書については、「公益財団法人全国産業資源循環連合会」のホームページ

(http://www.zensanpairen.or.jp/)に掲載されていますので、参照してみてください。

| 分類 | 収集運搬委託契約・処分委託契約共通 | 収集運搬委託契約 | 処分委託契約 |

|---|---|---|---|

| 1 | 委託する産業廃棄物の種類と数量 | 運搬先の最終目的地の所在地 | 処分又は再生の場所の所在地 |

| 2 | 委託契約の有効期間 | 積替保管場所の所在地 | 処分又は再生に係る施設の処理能力 |

| 3 | 委託料金 | 積替保管できる産業廃棄物の種類と保管上限 | 中間処理後の残渣物の最終処分場所 |

| 4 | 受託者の許可の事業範囲 | 積替保管場所で他の廃棄物と混合することを許すかどうかに関する事項 (安定型産業廃棄物の場合) | 中間処理後の残渣物の最終処分の方法 |

| 5 | 適正処理のために必要な事項に関する情報 | (空欄) | 中間処理後の残渣物の最終処分に係る施設の処理能力 |

| 6 | 上記5の情報に変更があった場合の伝達方法 | (空欄) | (空欄) |

| 7 | 業務終了時、受託者から委託者への報告に関する事項 | (空欄) | (空欄) |

| 8 | 委託契約を解除した場合、その時点で未処理の廃棄物の取扱に関する事項 | (空欄) | (空欄) |

※「適正処理のために必要な事項に関する情報」とは、廃棄物に関する性状、荷姿、腐敗や揮発等の通常保管状況下における性状の変化に関する事項、他の廃棄物との混合により生ずる支障、石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨、その他取扱い留意事項のことをいいます。

※性状とは、「液状」「固形状」「泥状」など、荷姿とは「ドラム缶入り」「バラ」「トン袋」などの別をいいます。

※委託する廃棄物の数量が未定の場合、予定数量を記載して差支えありません。

※委託料金は、総額記載、単価記載のいずれでも構いません。

なお、契約書は委託契約終了後5年間保管しなければなりません。

(ウ)業者の許可証の写しが添付されていること

契約書には、廃棄物処理業の許可証の写しを添付しなければなりません。

処理業者から必ず写しを取り寄せ、委託する処理内容が許可を受けている事業の範囲に含まれていることを確認し、作成する契約書の部数だけコピーし、必ず契約書と一体のものとして添付してください。

なお、自動更新契約の場合は、許可の有効期限が切れていないか処理業者に随時確認してください。

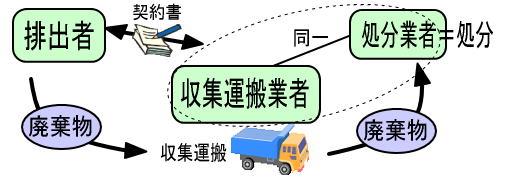

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

排出事業者が、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際に、産業廃棄物の種類や量などを記載した産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」)といいます)を交付します。

この制度は、産業廃棄物の流れや処理方法を排出事業者自らが把握・管理し、不法投棄などの不適正処理を防止するとともに、適正処理を確保することを目的としています。

A票からE票までで構成されたマニフェストは、排出⇒収集運搬⇒処分の過程で一つのサイクルをつくり、一つの過程が終了するごとに、写しの返送という形で、その処理状況を前の過程に知らせる仕組みとなっています。

その流れについては、下図をご覧ください。

※中間処理を一度行う場合のながれです。中間処理を経ず、最終処分を行う場合には、二次マニフェストはなくなり、一次マニフェストで終了します。このとき、一次マニフェストのD票とE票が同時に最終処分業者から排出事業者へ返送されます。

細かな点まで含めれば複雑な仕組みとなっておりますが、排出者の皆さまにひとまず押さえていただきたいポイントは次の2点です。

(ア)マニフェストは廃棄物の引渡しとともに交付すること

排出者は、マニフェスト(7枚綴り)に必要事項を記入し、産業廃棄物とともに処理業者に渡します。

マニフェストは本来、排出事業者が記入するものですが、処理業者側で記入したものを使用する場合、排出事業者は、

- 記載内容が正しいか?

- 記載漏れがないか?

を必ず確認してから、交付年月日、交付担当者名を記載し処理業者に渡します。

排出者は、渡したマニフェストに運搬担当者名を記入してもらった後、A票(マニフェストの写し)を控えとして受取り、今後の処理状況の確認に使用してください。

なお、マニフェストの写しは、契約書同様5年間の保管が義務付けられています。

マニフェストを交付するにあたっては、次のことに留意してください。

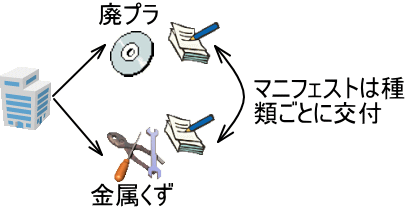

(1)廃棄物の種類ごとに交付すること

産業廃棄物を適正に処理するためには、その種類ごとに分別し、それぞれに適した処理を行う必要があります。したがって、種類の違う産業廃棄物は、処理ルートも異なることになり、産業廃棄物の種類ごとに交付しなければなりません。

ただし、シュレッダーダストのように一体不可分の混合物として排出されるものについては一つのマニフェストで差支えありません。

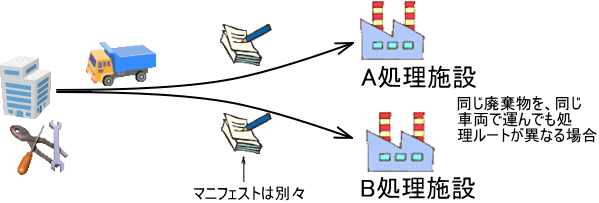

(2)マニフェストは処理ルートごとに交付すること

同じ種類の産業廃棄物を同時に同じ車両で運搬する場合であっても、廃棄物の大きさによって異なる中間処理施設で処理を行う場合など処理ルート(処理方法)が異なる場合には、別々のマニフェストを交付しなければなりません。

ただし、同一種類の廃棄物が同時に排出された後、同時に処理施設に運び込まれ、同じ処理をする場合は一つのマニフェストで差支えありません。

(イ)マニフェストの返送をチェックすること。

処理を受託した処理業者は、処理が終了する都度、必要事項を記載し一定の期間内(注意1)に排出事業者に写しを返送しなければなりません。

排出事業者は、返送された写しをチェックし、委託した産業廃棄物が適正に処理されているかどうか確認するとともに、A票の照合確認欄に返送された日を記載します。

次のようなケースでは、適正な処理が行われていない可能性がありますので、委託した産業廃棄物の処理の状況を確認し、旭川市長に報告する必要があります。

- 一定の期間内(注意1)に写しが返送されない場合

- 返送された写しに必要事項が記載されていない場合

- 返送された写しに虚偽の記載がある場合

- 処理業者から、受託された産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり又は困難となるおそれがある、との通知を受けた場合(法第14条第13項)

注意1「一定の期間内」は、二通りの期間があります。一つ目は、処理が終了する都度、排出者が受け取るマニフェストの返送期間について、二つ目は、処理業者から返送がない場合に排出者が処理状況を確認するとともに市長に対して報告が生じてくる期間です。それぞれの期間は、次のとおり定められています。

| 票 | 目的 | 返送期間 | 確認・報告の必要性が生じる期間 |

|---|---|---|---|

| A | 排出事業者の控え | (該当なし) | (該当なし) |

| B1 | 運搬業者の控え | (該当なし) | (該当なし) |

| B2 | 運搬業者から排出事業者へ返送し、運搬終了を確認 | 運搬終了から10日以内 | 90日(特別管理産業廃棄物の場合60日) |

| C1 | 処分業者保存 | (該当なし) | (該当なし) |

| C2 | 処分業者から運搬業者へ返送 | 処分終了から10日以内 | (該当なし) |

| D | 処分業者から排出事業者へ返送し、処分終了を確認 | 処分終了から10日以内 | 90日(特別管理産業廃棄物の場合60日) |

| E | 処分業者から排出事業者に返送し、最終処分を確認 | 最終処分が終了した旨が記載された2次マニフェストのE票が最終処分業者から返送された日から10日以内 | 180日 |

マニフェストの返送を確認し、処理は終了です。

参考

これまで述べたマニフェストは主に「紙マニフェスト」についてですが、近年、インターネットなど電子通信の普及により「電子マニフェスト」を導入する排出者が増えてきています。

電子マニフェストを使用する場合には、紙マニフェストは不要であり、保存や報告書の提出が不要となるなどの利点がありますが、排出事業者だけではなく、委託を受ける収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターに登録している必要があります。

詳しくは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター:http://www.jwnet.or.jp/jwnet/ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階

電話番号: 0166-25-6369 |

ファクス番号: 0166-26-7654 |

メールフォーム

受付時間:

午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)