旭川市民農業大学トップページ

農作業体験などを通して、あさひかわの農業や農村文化、食に対する理解を深めてみませんか。

旭川市民農業大学とは

「旭川市民農業大学」は、農産物の栽培方法を学ぶということだけにとどまらず、我々の命を支える「食糧」やその基盤となる「農業」「農村」の重要性を広く市民に知っていただきたく、市民の皆さんから学生を募り、4~2月の約1年間にわたって月1回程度、農業講座や農産加工実習を実施し、農業者と市民とが一緒になって旭川の農業の在り方を考えていくところです。

目指すもの

農業作業体験学習を通じて、旭川の「農業」「農村」を知っていただくとともに、農業者と消費者との交流の中で、農業に関する様々な話題・出来事について語らい、考えていく場となればと思っております。

そして、1年後には学生が地元農産物を愛する「旭川の農業・農村の良き理解者」となってほしいと願うとともに、農作業で一緒に汗を流した「大切な仲間」として末永くおつきあいしたいと思っております。

年間スケジュールと開催場所

講座は、毎月1回から2回程度、原則日曜日に開催されます。定例講座は、指導農家ごとの班に分かれて、担当になった農家が学生と相談して日程を決めます。その他の講座は、全農家と学生で集まり、実施します。

下表の講座・行事名をクリックすると過去の内容がご覧いただけます。

※運営の都合上、講座内容や日時が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※事業の実施は令和7年度の予算確定後に決定します。

| 講座・行事 | 日時 | 場所 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 入学式 | 令和7年3月30日(日曜日) | 旭川市農業センター | 1年間の説明と、指導農家との顔合わせ |

| 定例講座 | 令和7年4月から10月の月1回 (農家と相談で決定) |

各農園 | 指導農家のもと、さまざまな農作業体験 |

| 全体講座 バス研修 | 令和7年7月13日(日曜日) | 市内一円 | バスで市内農家や農業施設などの見学 |

| 全体講座 農村文化講座 | 令和7年10月26日(日曜日) | 旭川市農業センター | 農村の伝統的な文化を学ぶ |

| 全体講座 収穫祭 | 令和7年11月23日(日曜日) | 旭川市農業センター | 農産物の調理などで収穫の喜びを味わう |

| 全体講座 農産加工調理実習 | 令和8年1月18日(日曜日) | 旭川市農業センター | 農産物の加工・調理法を学ぶ |

| クラス発表・修了式 | 令和8年2月8日(日曜日) | 旭川市農業センター | 1年間の振り返り、活動内容を発表 |

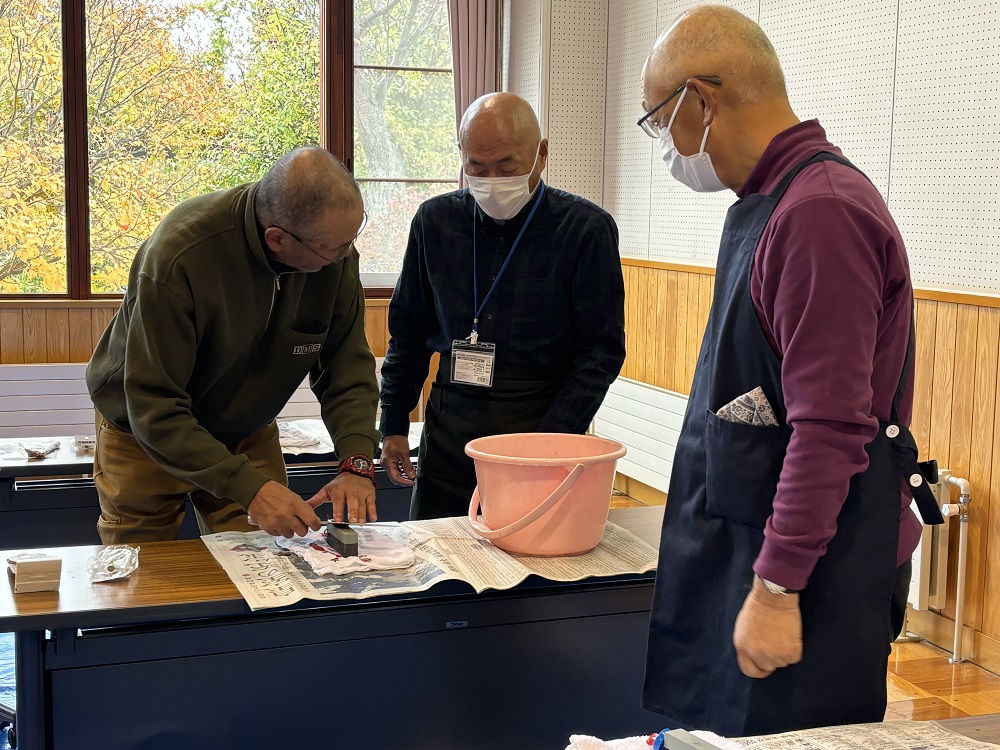

令和6年度の全体講座の様子

過去に参加した学生の声(修了生アンケートから抜粋)

<定例講座、全体講座について>

・半年ほどの期間、季節によって異なる農作業、農産物の成長(苗~収穫)を体験できてうれしかった。

・実際の現場で五感を使って体験できたことは、何よりも貴重な経験でした。

・話を聞くだけでなく、体験しながら楽しく学べるのはとても良かったです。

・田植えや畑での草とり、収穫など、本や座学では分からない様々な体験をさせていただきました。まさに百聞は一見に如かず。生で見てふれるアイガモや巨大な農業機械は忘れられない想い出になりました。

・実際に農地へ行き、身体を使って実習したことは忘れないと思う。

・旭川のグリーンツーリズムの取組が良く分かり、地元でこのような活動をしていることを初めて知りました。

・農家の考えをじかに聞くことが出来て有意義だった。

・農家さんの苦労が分かり、食材により感謝して食べるようになった。

<旭川市民農業大学の参加を終えるにあたって>

・我々の命を支える「食料」やその基盤となる「農業」の重要性を改めて認識し、体験を通して農業を身近に感じさせていた。

・農業の技術や知恵、農村に伝わる文化、生活の中の工夫が途絶えたり損なわれるようなことがないように、もっと私たちは知ることが必要だと思う。

・動植物を育てる大変さ(毎日休むことができない)を実感しました。また、命が生まれ、成長をしていく様は、本当に感動的でした。今後も少しずつ農業にかかわっていきたいと思います。

・人々の生命を支える「食」を守る大切な役割を担ってくれている農業・農村。日々の忙しさの中で、価格や利便性を求めがちですが、生産者側の様子を垣間見ることができ、改めて感謝の気持ちが大きくなりました。

・今まで漠然と抱いていた「農業、農村」に対する認識が全く塗り替えられた経験をさせていただきました。ANDや協力農家のみなさまには、コロナ禍でなかなか計画通りにいかなかったかと思いますが、自然の成り行きに合わせて臨機応変に対応していくそれも農業といえるかもしれません。実習、座学、とても楽しく素晴らしい体験をさせていただき感謝しております。

・地元農家の農産物、日本の食を大切に購入などを通して守っていけたらと感じた。